Schon seit etlichen Jahren verfolgt die Neue Galerie Graz eine schwerpunktmäßige Präsentation ihrer umfangreichen Sammlung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts: "Unter freiem Himmel" (2000, Neue Galerie) und "Natur im Bild" (2003, Schloss Stainz) behandelten Aspekte österreichischer Landschaftsmalerei, "Die Welt der stillen Dinge" (2004, Schloss Herberstein) war dem Stilleben gewidmet. "Von Waldmüller bis Schiele" (2001 bis 2003 in Schloss Eggenberg) bot schließlich eine Auswahl von Meisterwerken der Neuen Galerie. Ab Herbst 2006 wird nun mit der Genremalerei eine der populärsten Bildgattungen des 19. Jahrhunderts im Rahmen einer Langzeitausstellung behandelt. Gezeigt werden rund 110 Werke aus dem genannten Zeitraum, sowie Gemälde des 17. und 18. Jahrhunderts, welche die Alte Galerie Graz in kooperativer Weise beisteuert. Somit bietet diese Ausstellung einen Überblick über rund 300 Jahre Genremalerei und versucht so, deren Entwicklung anhand ausgewählter Beispiele nachzuzeichnen. Gerade heute, in Bezug auf die realistische Malerei der letzten Jahre, worin eine jüngere Generation von KünstlerInnen wiederum Themen des Alltags und Zeitgeschmacks aufgreift, erscheint es lohnend, diese Kunstgattung in einem größeren zeitlichen Kontext zu untersuchen. Parallelen zeigen sich auch zum sogenannten Trivialkino (z. B. Horrorfilm, Krimi, Western), mit dem die Genremalerei eine ähnliche Geringschätzung teilt, das jedoch bisweilen weit beständigere Aussagen über die soziale Wirklichkeit trifft, als andere, weit höher geschätzte Filmformen.

Eine erste Blüte erlebte die Genrekunst in der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, im 19. Jahrhundert wurde sie neben der Landschaft zur wichtigsten Bildgattung. Hier wie dort war ihr Aufstieg eng mit der Ausprägung bürgerlicher Strukturen verknüpft, welche die Entwicklung realistischer Tendenzen in der Kunst nachhaltig förderten. Bis dahin waren vorwiegend biblische und mythologische Stoffe oder bedeutende historische Ereignisse als bildwürdig erachtet worden, nicht zuletzt um die gesellschaftliche Vormachtstellung von Adel und Kirche zu untermauern.

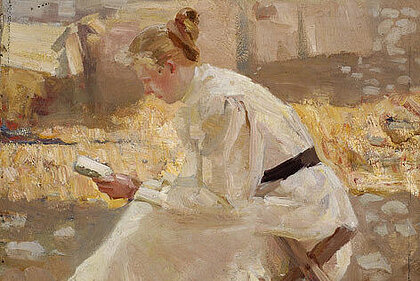

Das Publikum der Genremalerei stammte hingegen aus dem wirtschaftlich aufstrebenden und selbstbewussten Bürgertum, dessen gesellschaftliche Dominanz die traditionelle Ordnung unaufhaltsam zu überwinden begann. Die Kunst spiegelte diese Prozesse in ihrem entschiedenen Interesse an einer dem Betrachter wohlvertrauten Gegenwart. Themen des städtischen und ländlichen Alltags bilden die zentralen Motivkreise. Es sind die flüchtigen Szenen des Lebens, von denen Schopenhauer sagt, dass sie "die Tiefe der Einsicht in die Idee der Menschheit" bedeuten, denen zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Aufmerksamkeit zukommt.

Trotz dieses epochalen historischen Wertewandels, der sich nicht minder schlagend auf die weitere Kunstentwicklung ausgewirkt hat, darf man sich keineswegs der Illusion hingeben, die Genremalerei, zumindest im frühen 19. Jahrhundert, sei eine exakte Abbildung des täglichen Lebens; So, als ob sie die Rolle der Fotografie vorweggenommen und das menschliche Tun als Momentaufnahme "eingefroren" hätte. Die Gemeinsamkeiten zwischen Literatur und Malerei zeigen eine ähnliche Vorgangsweise: Die Künstler waren keine Chronisten im herkömmlichen Sinn, sondern Erzähler. Sie haben ihre Stoffe wohl der Wirklichkeit entnommen, jedoch nur um diese einer Ästhetisierung, einer poetischen Verdichtung zu unterwerfen und zugleich Aussagen von Allgemeingültigkeit zu treffen. Diese Bilder gewähren nicht bloß Einblicke in das Private, sondern sie inszenieren - standestypische - Alltagssituationen. Die Geschichten vom gewöhnlichen Leben der Menschen, ihrem Glück und ihrer Verzweiflung, von Freude und Trauer sind letztlich der Phantasie der Maler selbst entsprungen. Diese typische Ambivalenz zwischen Ideal und Wirklichkeit der frühen Genremalerei folgt damit noch in hohem Maß der älteren Kunst mit ihren religiösen, mythologischen oder historischen Themen, da sie ebenso wie diese an das ethische Bewusstsein des Betrachters appelliert.

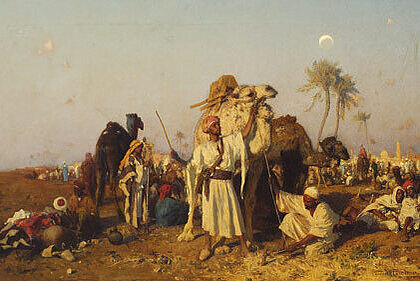

Erst im Lauf des 19. Jahrhunderts lässt sich eine stärkere Hinwendung zur "wirklichen Wirklichkeit" beobachten, die auch von den zeitgenössischen Realismusdiskursen begleitet worden ist. Parallel zum naturwissenschaftlich geprägten Fortschrittsdenken der Epoche sowie zu einer kritischen Reflexion des eigenen Lebensraumes im Gefolge der historischen Wissenschaften wurde auch der künstlerische Blick "dokumentarischer", stärker auf Tatsachen gerichtet. Vor allem die Schriftsteller der Zeit geben entscheidende Hinweise: Für Émile Zola (1840-1902), einem leidenschaftlichen Verteidiger der Impressionisten, waren Beobachtung und Analyse psychischer, physiologischer und sozialer Mechanismen die Voraussetzung zur Darstellung des Menschen. Arno Holz (1863-1929) schloss Intention, Inspiration und Genie als Art der Wirklichkeitserfassung aus und setzte an ihre Stelle die reine Kausalität des formal-mechanischen Weltbildes. Die Künstler suchten sich den Methoden der Naturwissenschaften anzunähern, welche den Gedanken einer ebenso "zielgerichteten" Kunstentwicklung forcierten: Künstlerische Ideen sollten auf der Basis naturwissenschaftlicher Resultate umgesetzt werden. Für die Malerei - als visuellem Medium - kam neben dem Studium der Fachtheorien die Auseinandersetzung mit der Fotografie hinzu, die trotz manch harscher Kritik an ihrer als unselektiv, ideenlos und somit unkünstlerisch empfundenen Darstellungsweise dennoch große Anziehungskraft auf die Künstler ausübte - gerade wegen ihres äußerlichen Wahrheitsgehalts. Die Genremalerei des späteren 19. Jahrhunderts reflektiert diese Prozesse, indem sie von der vormals verklärenden Themenschilderung sukzessive abgeht und mitunter reportagehafte Züge annimmt. Wohl bleibt es das unbestrittene Vorrecht, geradezu die Pflicht des Künstlers, die Darstellung der Wirklichkeit den Regeln der Kunst zu unterwerfen, doch sind "Wahrheit" und "Naturtreue" nun die wesentlichen Anforderungen an die modernen Künstler, welche die Natur des Menschen mit einer bis dahin nicht bekannten Unmittelbarkeit erschließen.