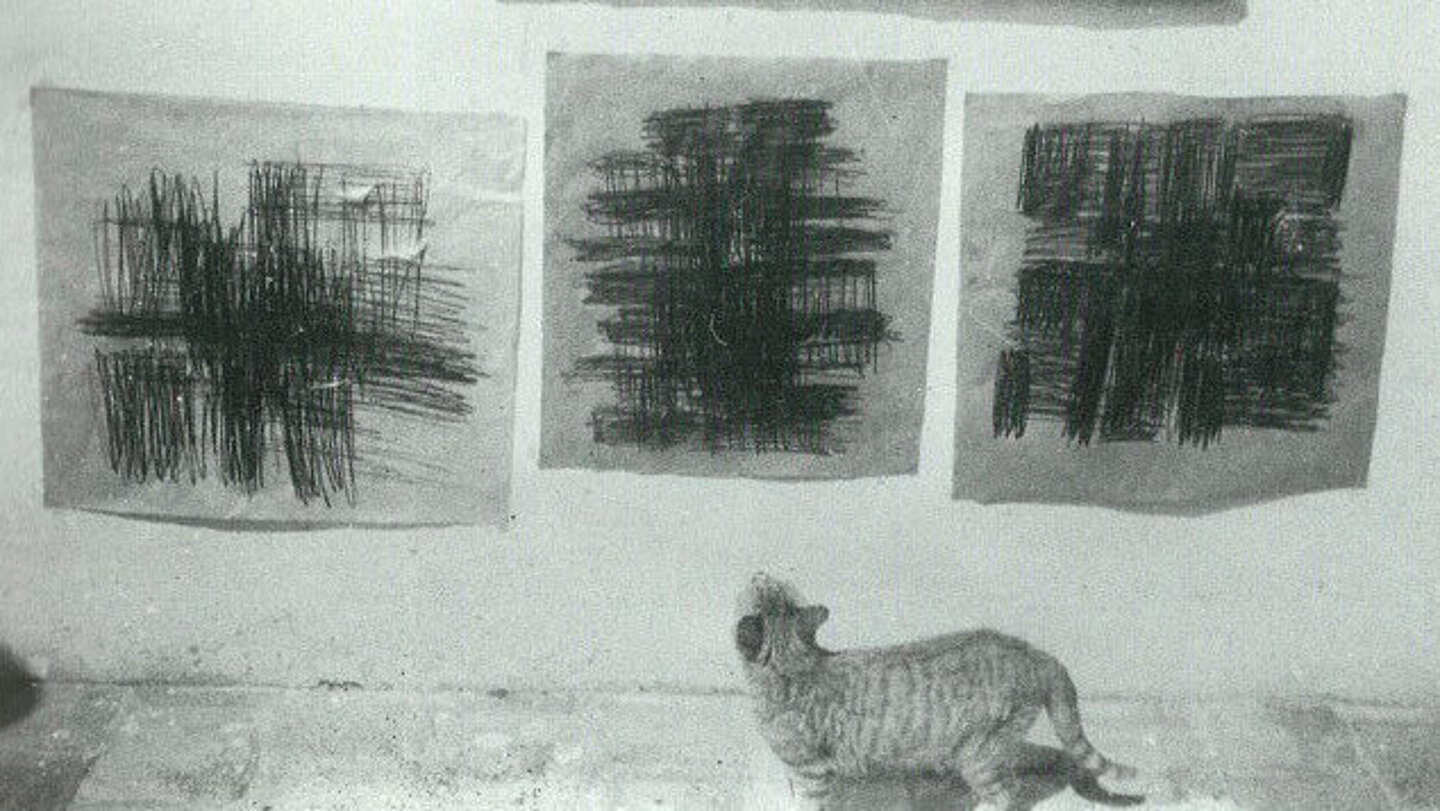

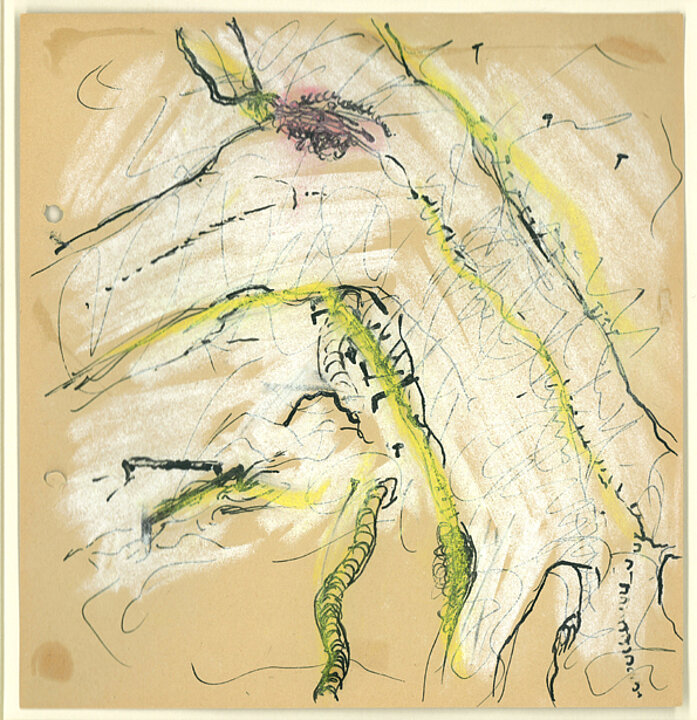

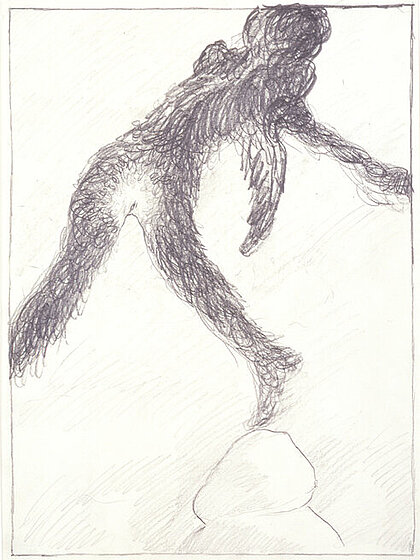

Im Frühling 1960 reist Günter Brus gemeinsam mit Alfons Schilling nach Mallorca. Dort lernen sie die amerikanische Künstlerin Joan Merritt kennen, die mit ihren abstrakt expressionistischen Bildern einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Brus zeichnet nun direkt am Boden auf dünnen Blättern, wobei er zahlreiche Bleistiftschraffuren übereinander kreuzt und währenddessen das Blatt auch dreht – so entstehen gitterartige Strukturen ohne Anschein eines Raumes. Mehrere Stellen am Papier sind eingerissen, da Brus seine Striche mit großem Kraftaufwand aufgetragen hat.

Ausgewählte Werke und Aktionen

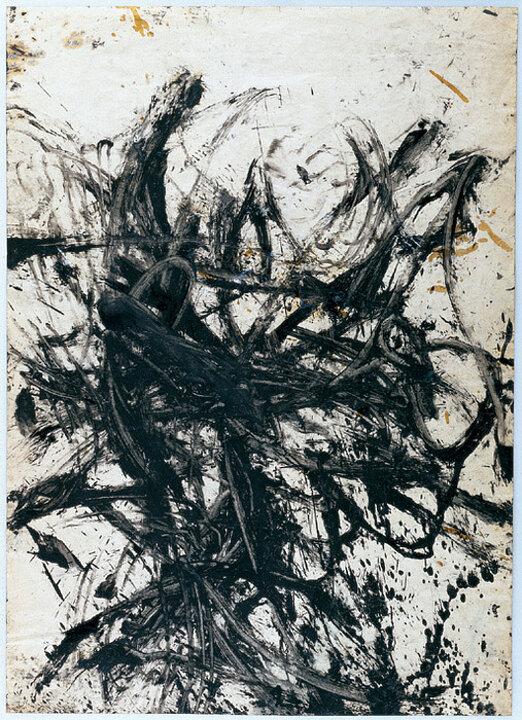

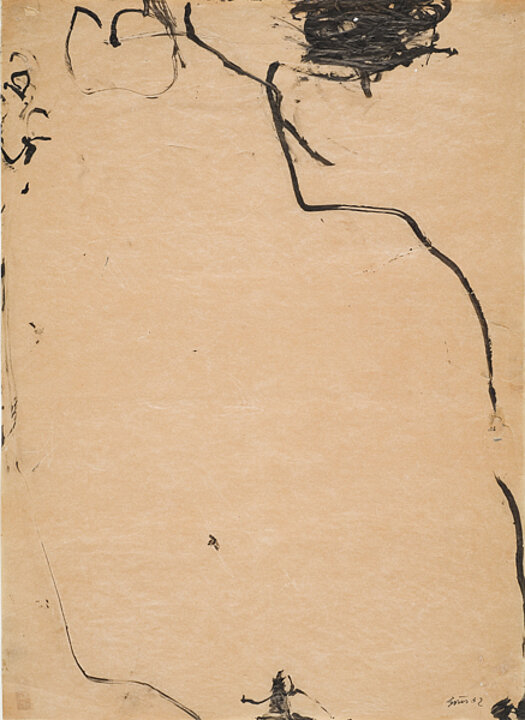

Durch den Besuch der XXX. Biennale in Venedig und der Publikation der documenta II (1959) setzt sich Günter Brus mit den Arbeiten des internationalen Informel auseinander. Es entstehen Werke auf ungrundiertem Packpapier mit überwiegend schwarzer Kunstharzfarbe und der Intention, auf die Erzeugung einer Tiefenillusion bewusst zu verzichten.

„[…] Eine räumliche Unfassbarkeit – zumindest von der Tradition nicht fassbar, das verlange ich von meinen Bildern. Die vollkommenste Abkehr vom Zentralpunkt im Bild. […]

[…] Meine Bilder sind verdrängtes Schreien und Pfauchen – ich versuche den physisch fühlbaren Prozess in einen psychisch sichtbaren umzusetzen.“

- Günter Brus, 1960

„Ich hatte endlich jemanden getroffen, von dem ich etwas lernen konnte, Brus malte einen psychomotorischen Expressionismus, ein wildes Gewirr von hingeschleuderten Linien. Die Farbe war beim Aufschlag aufs Bild manchmal wie eine Bombe explodiert. Das war totaler schöpferischer Exzess. Ich verstand sofort und war begeistert. Die Bilder waren oft fünf Meter lang und drei Meter hoch. Das gesamte Zimmer war mit Farbspritzern bedeckt, auf dem Boden lag der eingetrocknete Farbschlamm zentimeterhoch. Wegwaschen hatte hier keinen Sinn mehr. Es lagen verkrustete, abgenutzte, stumpfe Pinsel, mit denen er ins Bild kratzte, herum. Günter Brus war tatsächlich ein Genie, das einzige Genie dem ich je begegnet bin. […] Er pendelte zwischen äußerster schöpferischer Energie und Depressionen.“

- Otto Muehl, "Weg aus dem Sumpf", Nürnberg, 1977

"Nach einem neunmonatigen unfreiwilligen Aufenthalt in einer Militärkaserne geriet ich in eine schöpferische Krise, die von Resignation und Depression geprägt war. Ein Glück, dass ich in dieser Zeit der Entmutigung Anni, meine Frau, kennenlernte. Ein Glück auch, dass ich, gelähmt von schlimmster materieller Not, vom „Institut zur Förderung der Künste“, namentlich durch Herrn Ati von Auer einen Geldbetrag von 5.000,00 Schilling erhielt, um einen großangelegten Bilderzyklus in einem Keller herzustellen. (Diese Unterstützung sollte dann auch die einzig nennenswerte bis zu meiner Flucht nach Berlin im Jahre 1969 bleiben.)

Ich bespannte die Wände der beiden Kellerräume mit Molino, einem billigen Leinwandersatz, spannte Schnüre kreuz und quer durch die Räume, daran befestigte ich Packpapierbahnen, die bis zum Boden und bis an die Malflächen reichte. Meine Absicht war, ein Labyrinth herzustellen, welches helfen sollte, einer allzu schnell sich festigenden Kompositionsidee irgendwie auszuweichen. Mir schwebte vor, alle Wände als ein „Rundumbild“ gewissermaßen gleichzeitig zu bearbeiten, durch ein ständiges Wandern im Labyrinth eine angestrebte „Dekomposition“ zu verwirklichen.

Nach einem sechsmonatigen, unfreiwilligen Aufenthalt in einem Hotel in St. Moritz – meine Frau und ich arbeiteten dort als Tellerwäscher – kehrte ich nach Wien zurück und fand die Kellerräume leer vor. Die bemalten Molinobahnen lagen wild zusammengepfercht in einer finsteren Nische. Der Besitzer des Kellers, ein Psychologe und Journalist, hatte in der Zeit meiner Abwesenheit die Räume an einen Studentenclub vermietet.

In dieser Zeit rationalisierte ich meine Verstörtheit, meine Unsicherheit, indem ich mich mehr und mehr in eine „Kunst-ist-tot-Stimmung“ treiben ließ, diese zeitweise mit einem arroganten „Rimbaudduchampismus“ umkleidend. Zahlreiche Diskussionen mit Otto Muehl, Hermann Nitsch und Rudolf Schwarzkogler trugen sehr viel dazu bei, meine Selbstabkapselung wenigstens hier und da ein wenig aufbrechen zu lassen. Muehl gelang es denn, den Riegel, welchen ich mir vorgeschoben, zu knacken. Er machte mich mit dem Experimentalfilmer Kurt Kren bekannt und dieser begeisterte sich sofort für meinen ihm im „Cafe Sport“ vorgetragenen Plan, eine Film-Aktion zu verwirklichen.

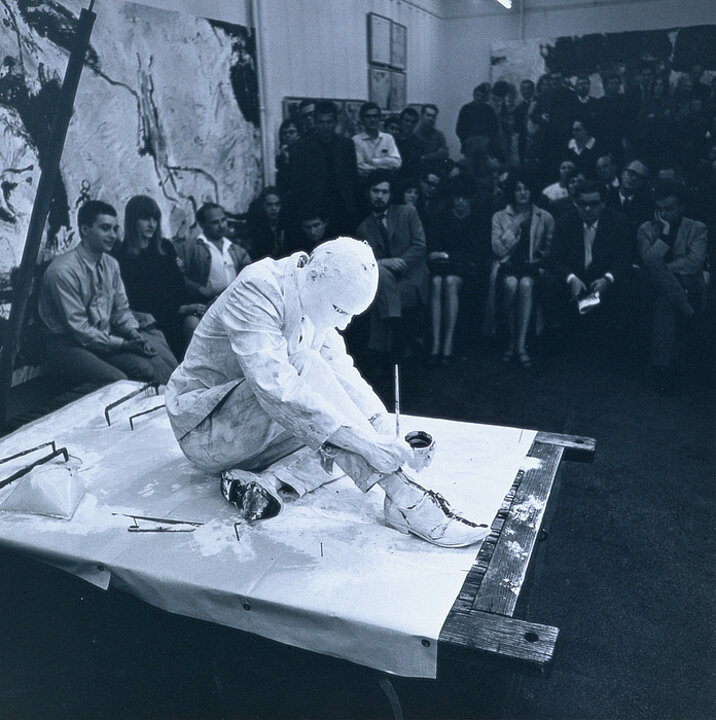

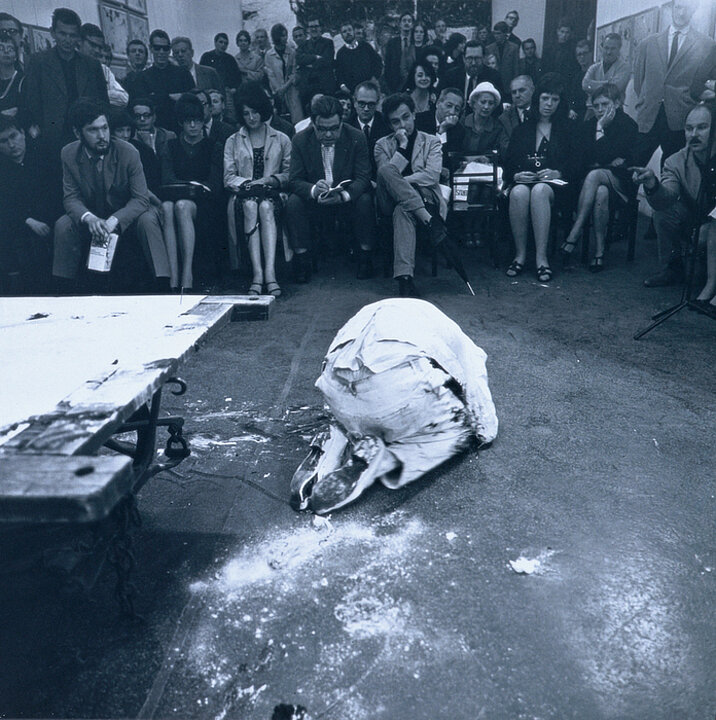

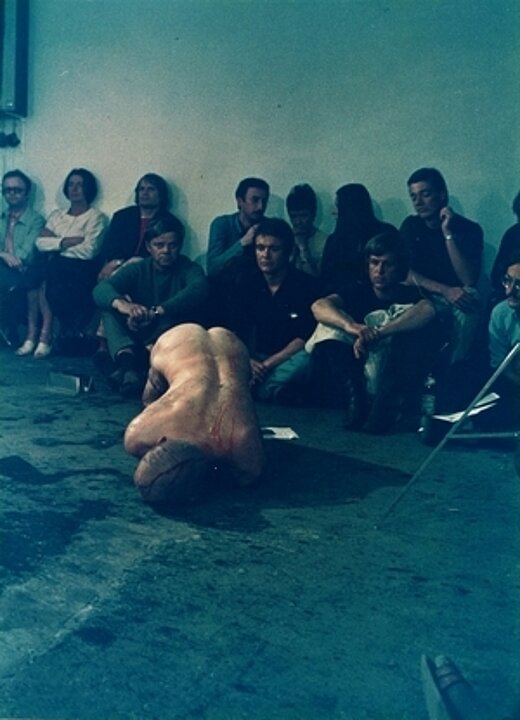

Die Aktion fand in Muehls Wohnung in der Oberen Augartenstraße statt. Mit großem Eifer machte ich mich an die Ausarbeitung der „Szenerie“ und der „Handlung“. Mit den dürftigen Mitteln, die mir zur Verfügung standen, versuchte ich das Zimmer samt etlichen zusammengesuchten Gegenständen in ein Weißinweiß zu tauchen. Ein Interieur, dem jedwede spezifische Sinnlichkeit, die die Gegenstände ausstrahlen, entzogen werden sollte. Letzten Endes handelte es sich um die klassische weiße Leinwand, ins Dreidimensionale erweitert.

In dieser Umgebung rollte ich meinen Körper, von weißen Tüchern gleich einem Paketklumpen umfangen, quer durch den Raum. Die Tücher lösten sich von meinem angespannten Leib, welcher in katatonischer Stellung, mit beiden Fußsohlen an der Wand wie festgeklebt, für lange Zeit verharrte.

Die in dieser Mappe versammelten Fotos zeigen diesen Ablauf in einigen Ausschnitten. (Die Aufnahmen stammen von Muehl. Der Film lag jahrelang unentwickelt irgendwo herum, darob die Qualität der Fotos wohl gelitten.)

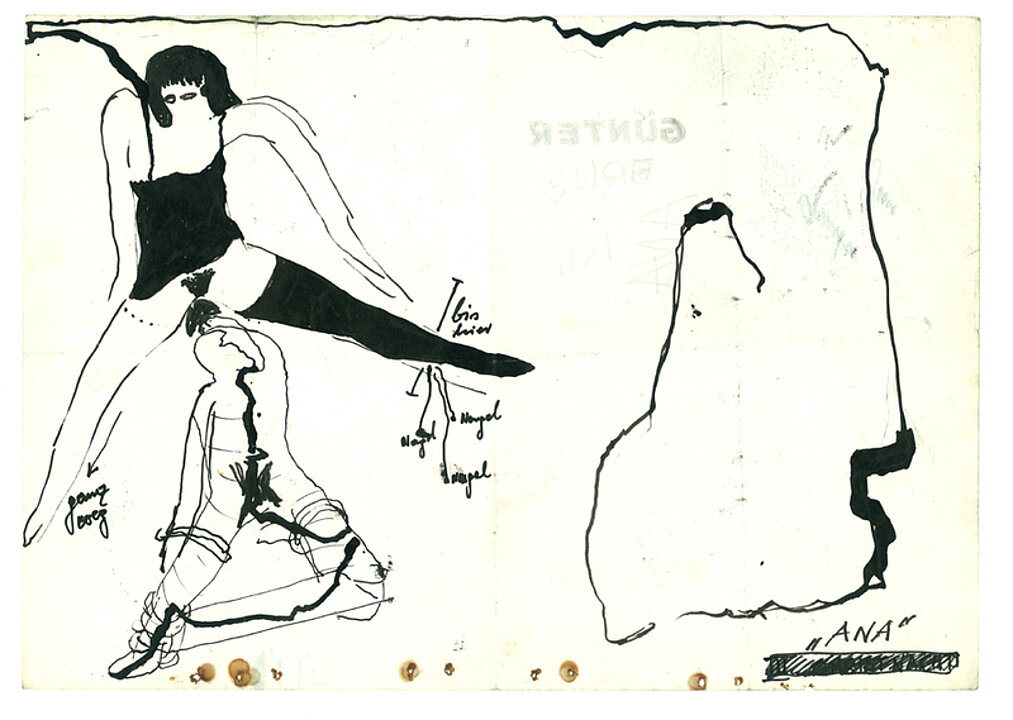

Als zweiten Punkt der „Handlung“ hatte ich eine Körperbemalung vorgesehen. Mindestens hier mußte eine selbstkritische Betrachtung von ANA einsetzen. Ich verschüttete zunächst schwarze Farbe auf die weißen Gegenstände, bemalte Anni in der Absicht, ein „lebendes Gemälde“ zu verfertigen. Doch nach und nach schlich sich eine gewisse Unsicherheit ein, verstärkt durch einen eifersüchtelnden Streit zweier Fotografen, worauf einer zorngeladen die Stätte verließ.

Kurt Kren war mit seiner 16 mm-Kamera ungeachtet aller Störungen mit allergrößtem Einsatz bei der Sache. Die Missstimmung nämlich nahm auch noch zu, als ich die Mängel in meiner „Partitur“ bemerkte – und, so diese vielleicht keine hatte, die Mängel an der Umsetzung in das bare Geschehen. Dies erkennend, erlag ich einem triebdurchbruchartigen Malanfall, verklemmte mich in eine umgestürzte Stehleiter, auf welcher ich vorher die entsetzlichsten Turnübungen zur Schau stellte, beschmierte in rasender Verzweiflung die Wände – bis zur Erschöpfung. Ein Informel der allerletzten Stunde! Muehl bespöttelte mit bösen Worten meinen Rückfall in eine zu überwindende „Technik“. Er geriet mit Kren, welcher meinem Abortus der Zielvorstellung beipflichtete, in einen unsanften Streit.

Im Rückblick auf diese Ereignisse kann gesagt werden, dass Muehls Kritik weitgehendst berechtigt war – und notwendig wie alle anderen Auseinandersetzungen innerhalb unserer „Aktionsgruppe“. Meine erste Aktion war zum Teil eine intellektuelle Panne. Sie war aber auch ein Durchbruch, welcher direkt auf die später so genannte „Körperkunst“ hinzielte. Freilich, ich schaffte es nicht, den zeitlichen Ablauf eines Ereignisses in einem gegebenen Raume mit meinen inneren Bedürfnissen zu koordinieren. Aber ich strampelte mich irgendwie frei, stieß Räume auf und Hoffnungen.

Eine Phase der Bewußtmachung wurde durch ANA eingeleitet. Und nicht nur eine Phase der Selbstbewußtmachung. Sie endete, bezieht man sich auf die künstlerische Technik „Aktion“, mit der „Zerreißprobe“ (München 1970) in der Öffentlichkeit und mit der „Körperanalyse“ (Berlin 1970) im Atelier."

- Günter Brus, 1984

„Am Tag vor dieser Ausstellungseröffnung mit Aktion und Diskussion beschloß ich, dem Kompromißcharakter dieses Unternehmens gewissermaßen vorzubeugen, um meinen künstlerischen Absichten mehr Eindeutigkeit zu verleihen. Man könnte sagen, die zwittrige Aktivität dieser Galerie trieb mich von den Rattenkellern auf die Straße. Ich beschloß, als gleichsam lebendes Bild durch Wiens Innenstadt, vorbei an etlichen historisch bedeutsamen Bauwerken, zu spazieren. Ausgangspunkt meiner Wanderung war der Heldenplatz. Durch das Burgtor, an der Spanischen Hofreitschule und am Dorotheum vorbei, sollte meine Route bis zum Stephansplatz führen. Was dort geschehen sollte, darüber gab ich mir keine Auskunft, zu Recht ahnend, daß bald das wachsame Auge eines Hüters der öffentlichen Ordnung das lebende Gemälde erblicken und festnehmen würde. Dies geschah Ecke Bräunerstraße/Stallburggasse. Ein Polizist führte mich zum Gaudium der Passanten in eine naheliegende Wachstube. Man nahm meine Personalien auf und ließ ein Taxi vorfahren.

Die Vorbereitung dieser Aktion war freilich von einer mehr oder minder großen Nervosität begleitet. Otto Muehl half mir beim Einfärben meiner Gestalt. Ludwig Hoffenreich sagte zwischendurch seufzend: ,Kinder, Kinder, das gibt entweder Irrenhaus oder Gefängnis!ʻ Ich gebe zu, daß ich von seinen Visionen nicht ganz frei war. John Sailer beförderte das lebende Bild vom Perinetkeller zum Heldenplatz, wobei ich mich vor jedem Halt bei einer Ampel niederduckte. Aufgeregt verfolgten meine Frau und einige Freunde aus einer angemessenen Entfernung das Geschehen. Hoffenreich und Ronald Fleischmann fotografierten, Muehl und Schwarzkogler filmten mit einer Schmalfilmkamera. Von einer tiefen Bedeutung dieser Aktion wollte die Presse natürlich nichts wissen. Sie betrachtete meinen Auftritt als einen lustigen Werbegag für meine Ausstellung.“

- Günter Brus, 1989

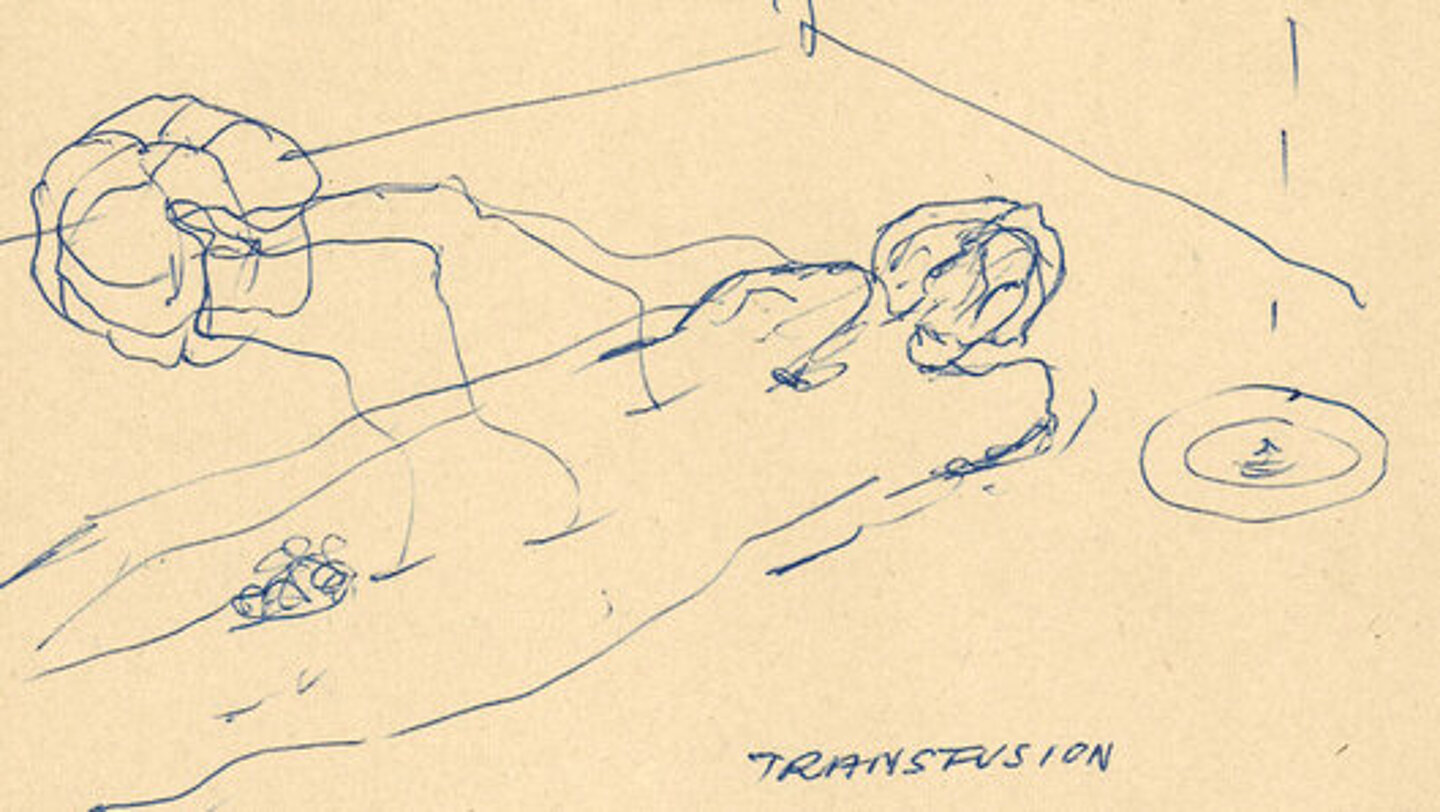

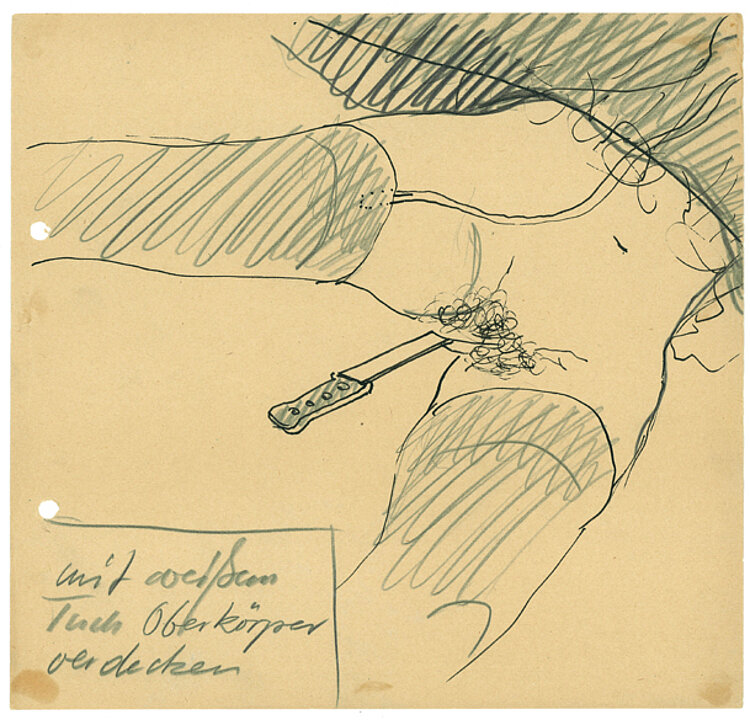

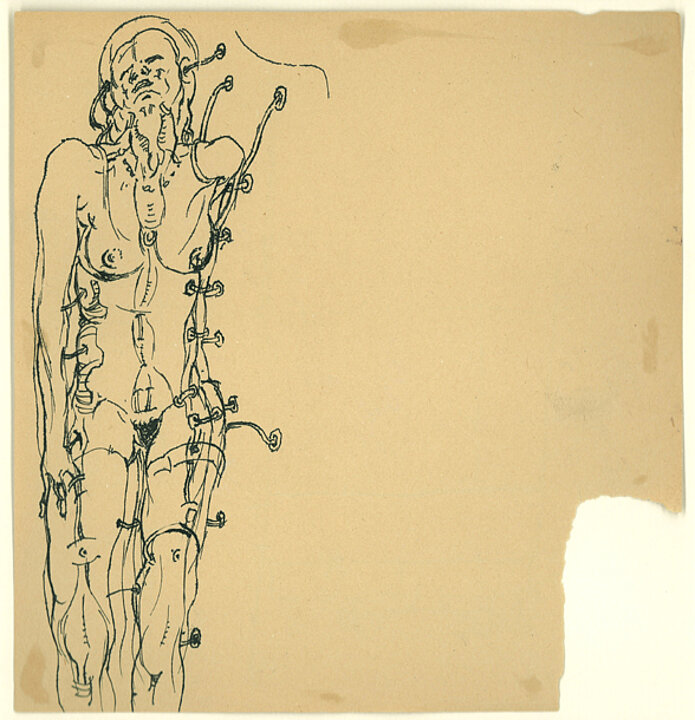

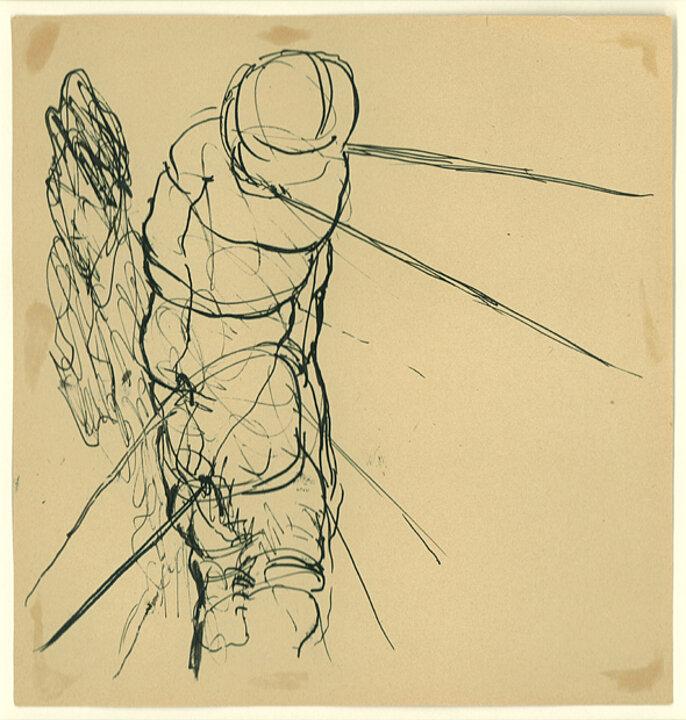

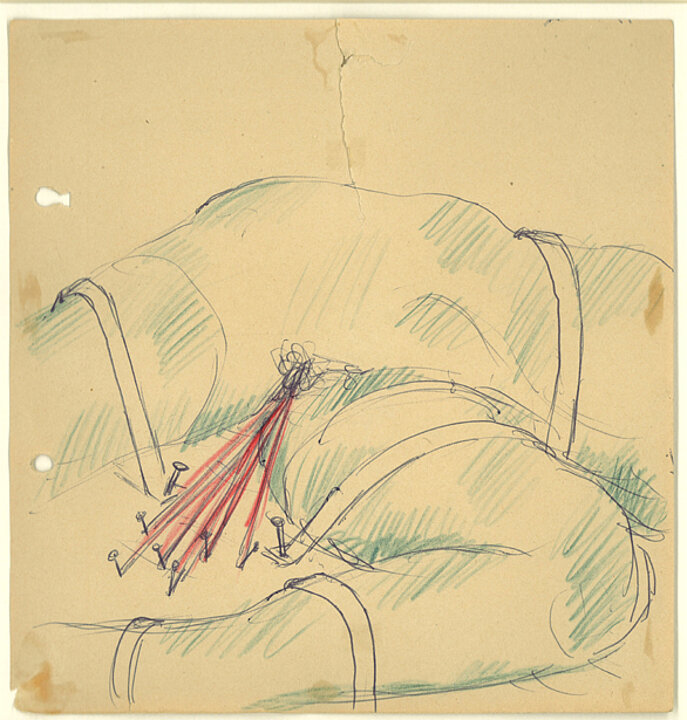

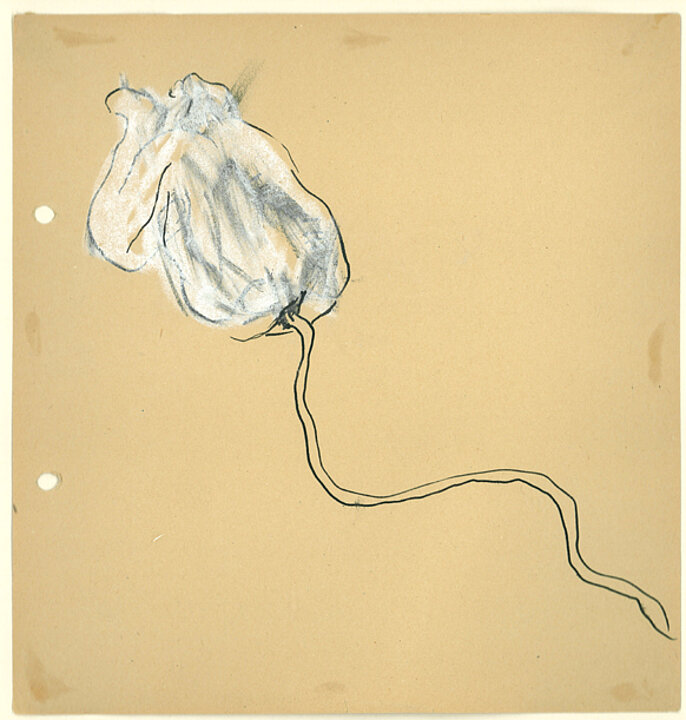

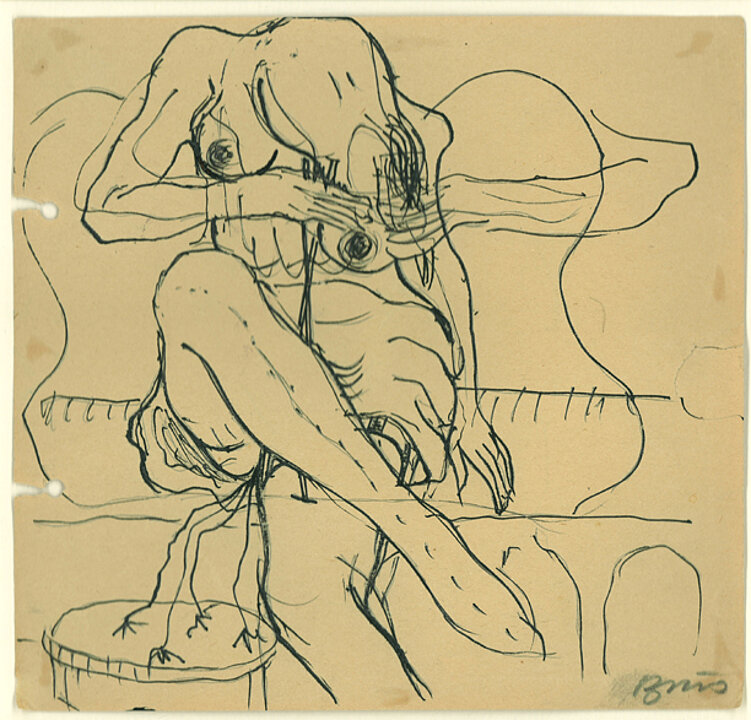

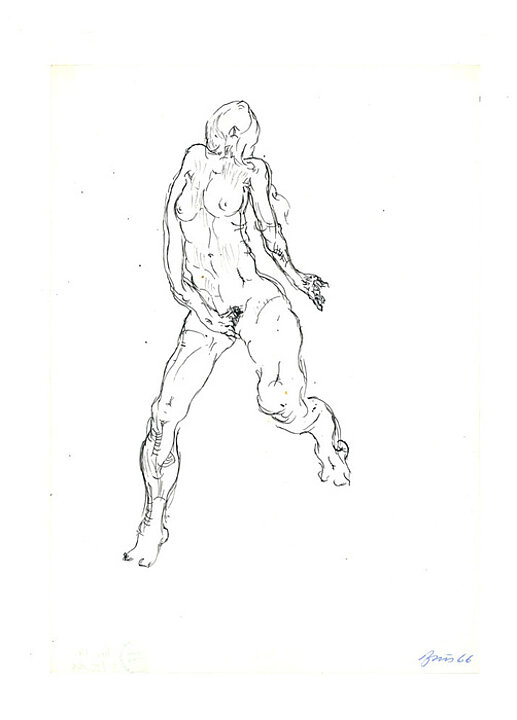

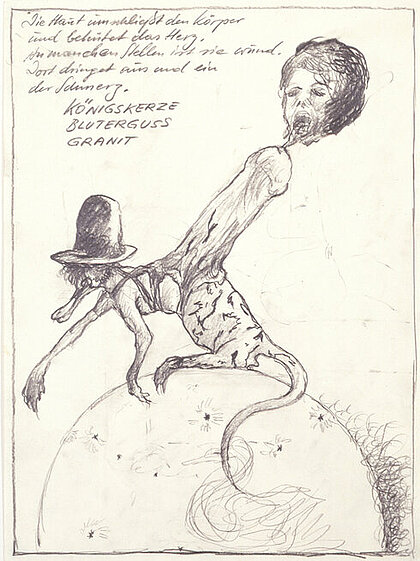

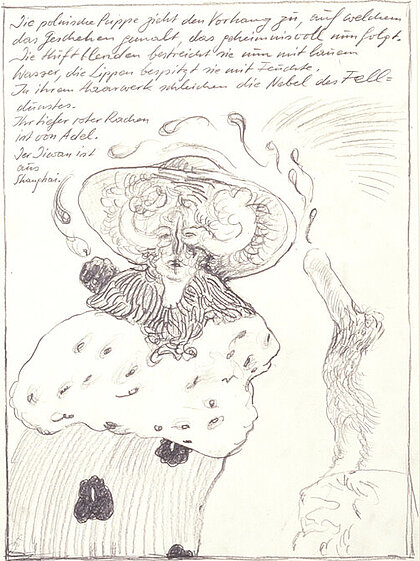

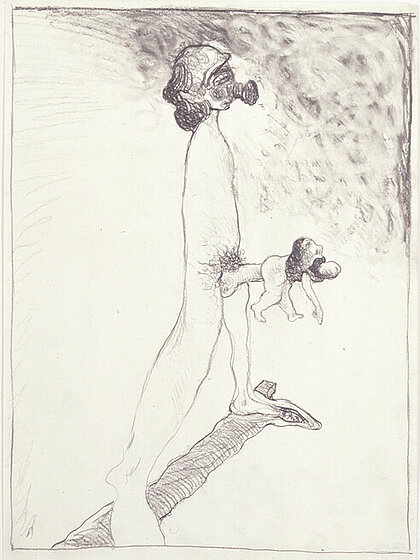

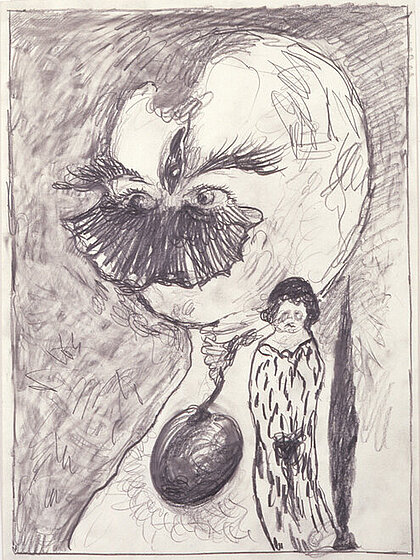

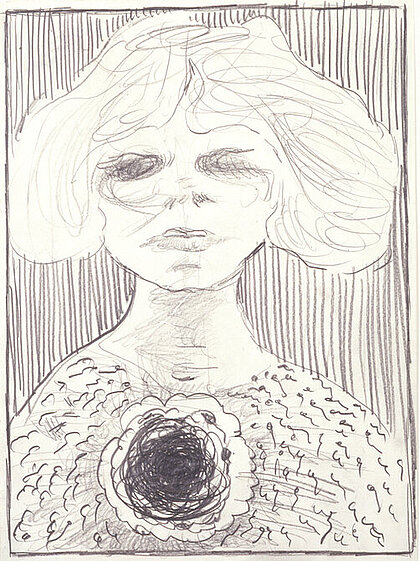

Insgesamt besitzt die Neue Galerie 45 dieser Aktionsskizzen in ihrer Sammlung.

Der skizzierte Ablauf deckt sich häufig nicht im Detail mit den tatsächlich ausgeführten aktionistischen Handlungen, da Brus häufig spontaner Expressivität Raum gibt.

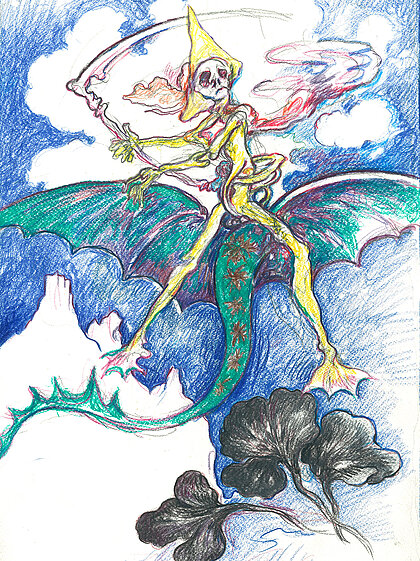

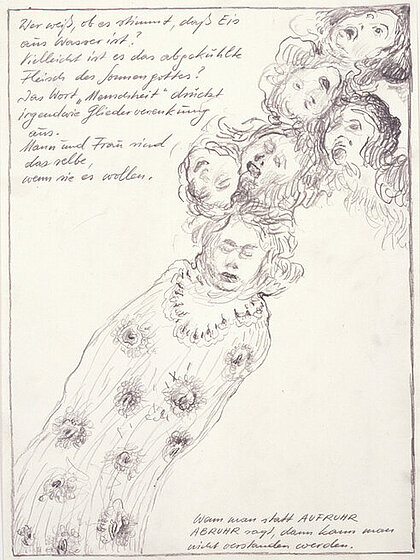

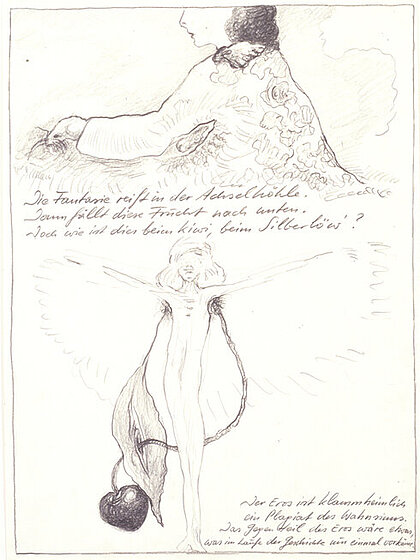

Darüber hinaus existieren Konzepte und Partituren nicht realisierter Aktionen. Häufig überschreitet Brus in der Zeichnung eine Schwelle zur fiktiven Handlung, indem er Körperverstümmelungen bis zum Exzess treibt.

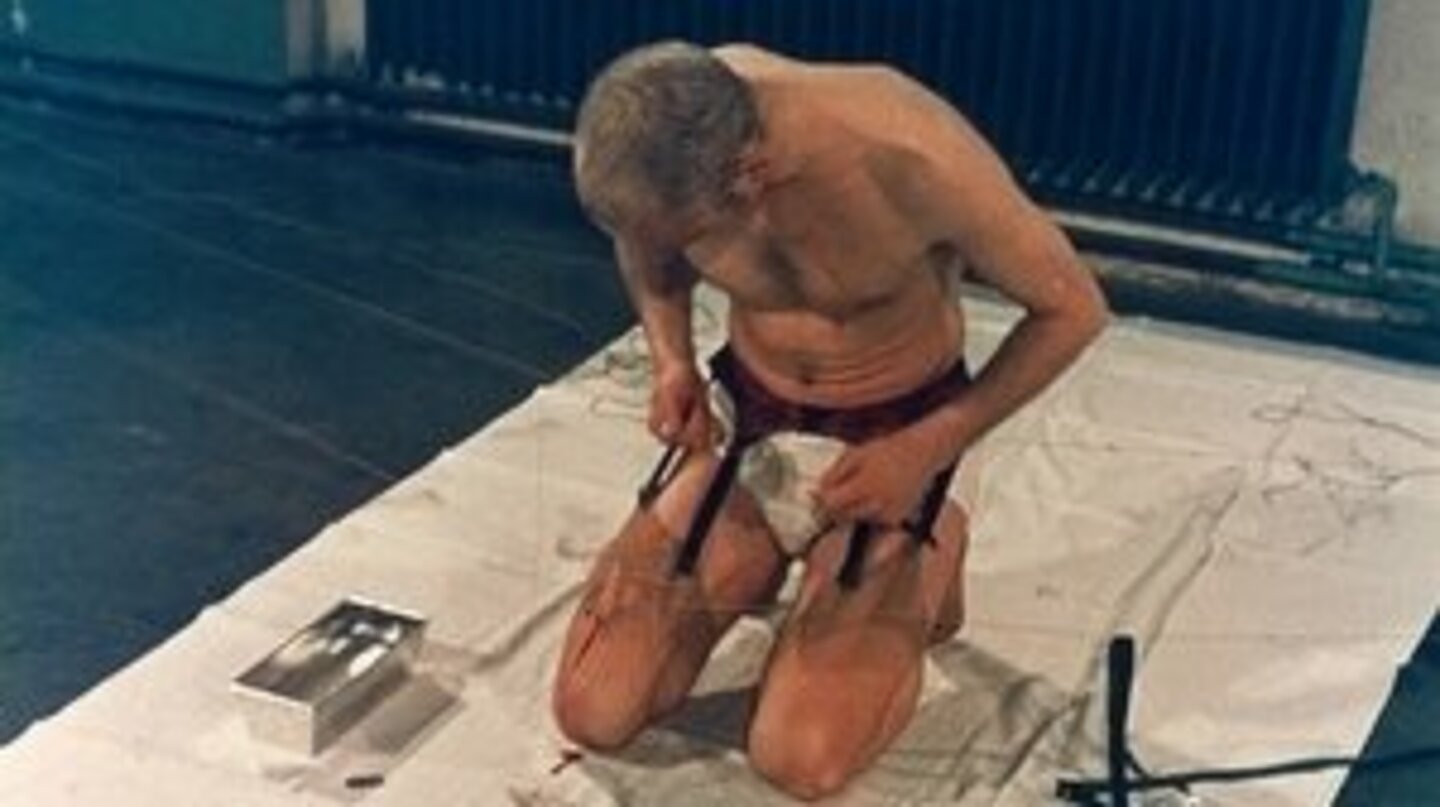

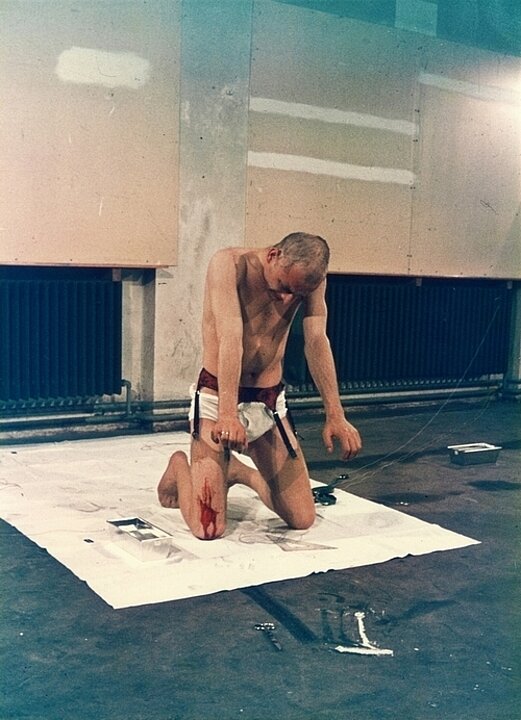

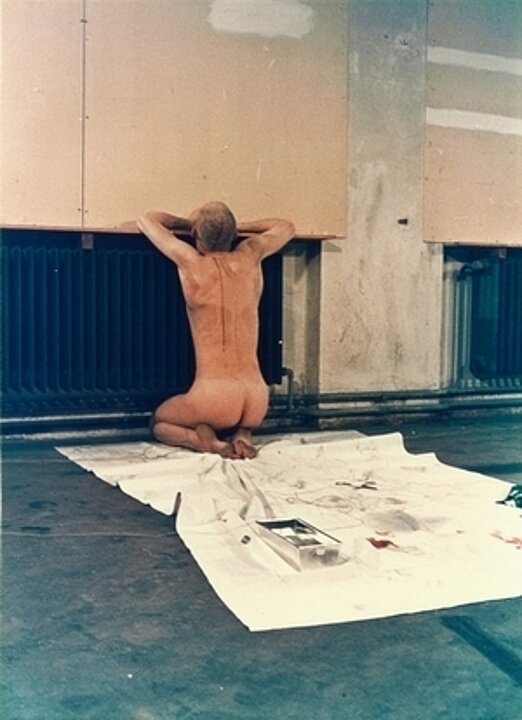

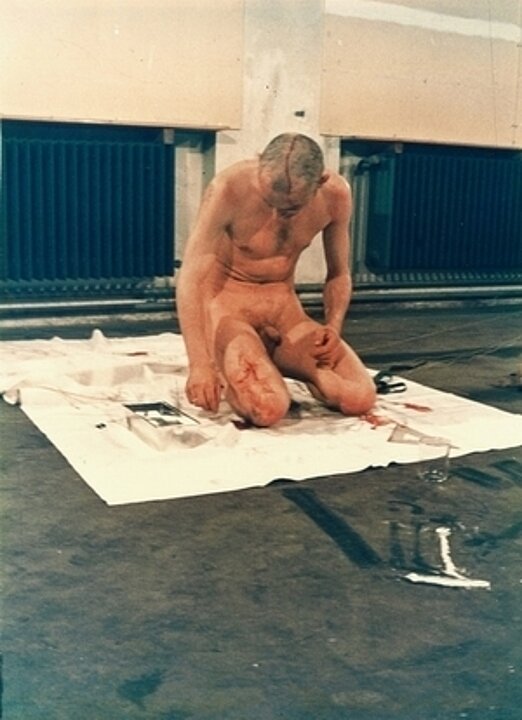

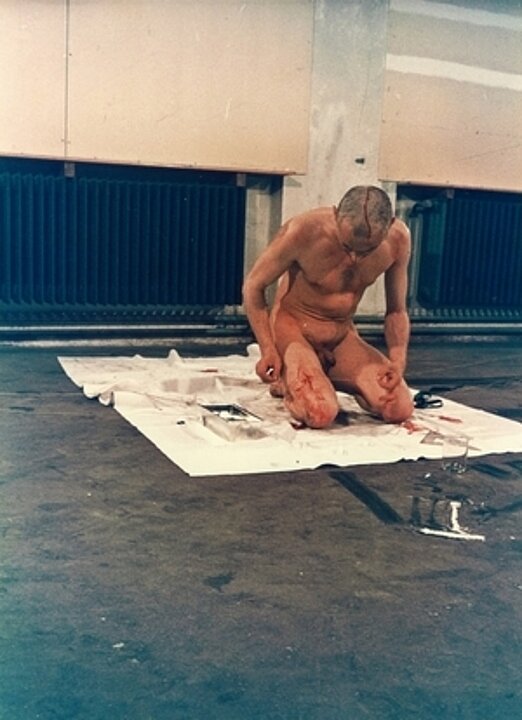

Mit der „Körperanalyse 1“ (Berlin 1969), dem „Psycho-Dramolett“ und der „Zerreißprobe“ (beide München 1970) hatte ich die Grenze zum Extrem-Aktionismus bereits deutlich überschritten. Freilich waren Erweiterungen denkbar und ich beschäftigte mich auch damit. Ich dachte an einen „Direkten Schamanismus“ zum Unterschied eines „symbolisch-illustrativen“, wie ihn z. B. Joseph Beuys beeindruckend zelebrierte.

Analytisch wie etwa Freud in die Seele, ging ich ins Fleisch bzw. an das radikale Durchbrechen von Ekelschranken.

Nach der ZERREISSPROBE erkannte ich bald die Konsequenzen einer solchen Progression, welche ich hier (etwas ironisch eingefärbt) auflisten möchte:

1. Maler bemalt eine Malfläche

2. Maler bemalt sich, statt Malfläche

3. Maler geht als Malerei spazieren

4. Maler legt Bekleidung ab und entnimmt seinem Körper das Malmaterial (Blut, Urin, Kot, Speichel, Schweiß, Tränen etc.)

5. Maler formt seinen Körper zu einer Skulptur, die ihm nach und nach immer weniger ähnlich sieht

6. Maler „suiziert“ sich – und wird weltberühmt

Ich zog mich aus dem Programm zurück, schrieb und zeichnete am „Irrwisch“, um damit meinen Bild-Dichtungen freien Lauf zu geben.

Kurzum, ich verspürte keine Lust, ein Meister des Super-van Goghismus zu werden.

Im Allgemeinen will ein Künstler in seinen Werken überleben – und dieser Allgemeinheit wollte ich auch angehören.

Freilich, auch Urnenfriedhöfe, Gottesacker oder Schädelstätten werden in säkularisierten Zeitaltern wie Museen besucht, ganz zu schweigen von der geliebten Mumien-Show im ägyptischen Sektor.

Leider aber wurde Schneewittchen aus dem gläsernen Sarg wachgeküsst. Andernfalls wäre dies die optimale Lösung für die „Selbstdarstellung als Kunstwerk“ gewesen. Ich denke, nicht mehr lange werden Märchen Wunschvorstellungen verhindern. Wenn es dann so weit ist, werden alle Künste zu Märchen geworden sein.

– Günter Brus, 2001

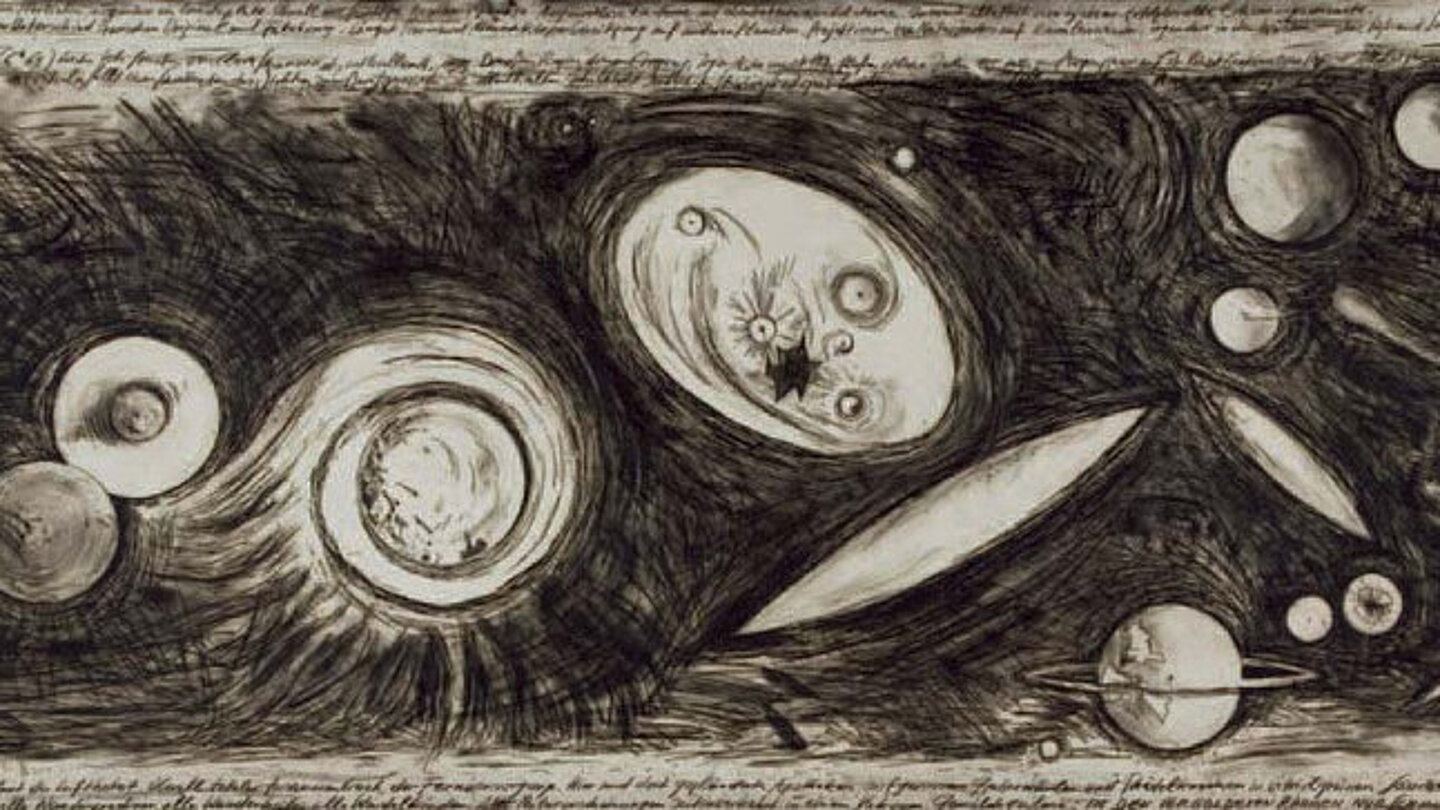

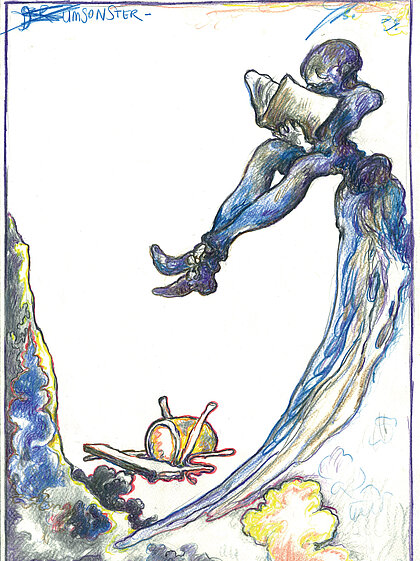

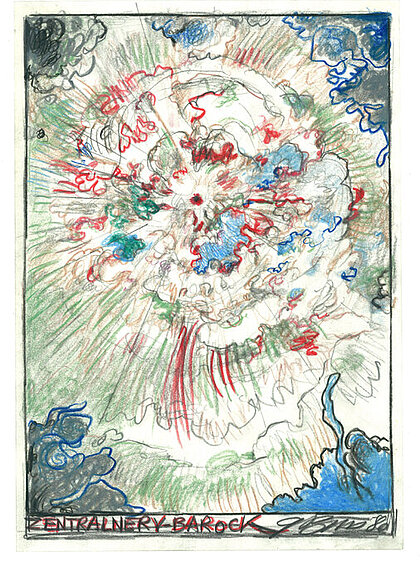

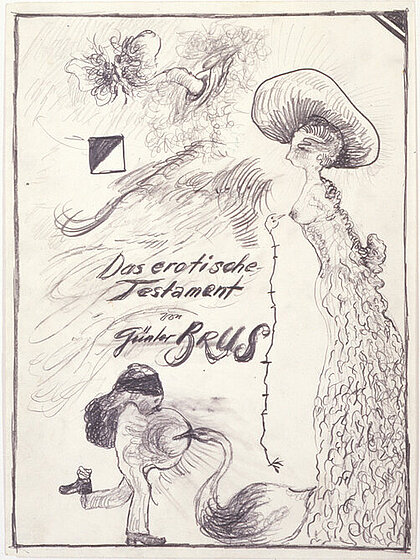

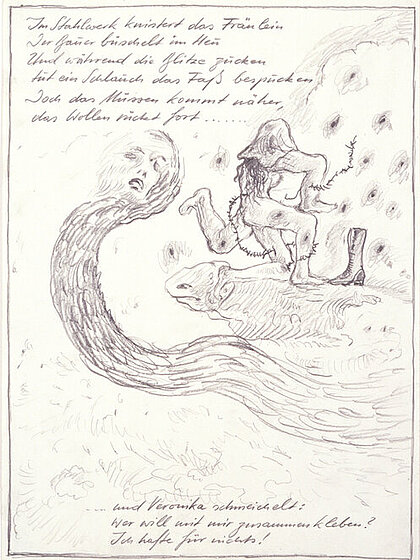

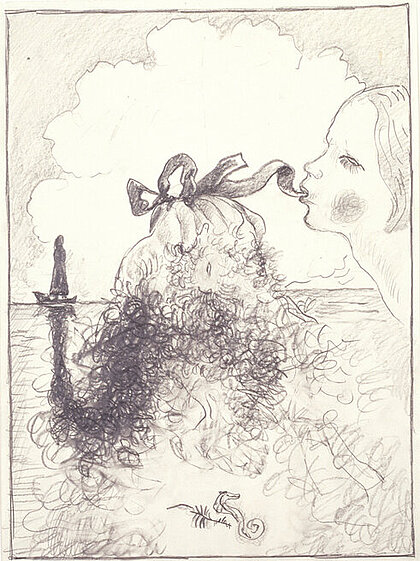

Der Künstler erlebt den Entstehungsprozess seiner Blätter als „Geburt eines Wunschkindes“ und er lässt sich gerne vom Ergebnis des Druckvorgangs überraschen. Zuvor hat er meist nur eine kurze Skizze angefertigt und beginnt anschließend, ohne zu pausen, direkt mit dem Zeichnen auf der Platte. Das bedeutet, dass er nie einem Konzept folgt, sondern immer nur spontan und unvermittelt dem zuvor im Kopf entstandenen Bilde Ausdruck verleiht. Ein Umstand, den der Wiener Kurt Zein, der seit den 1980er-Jahren als Drucker mit Brus in ertragreicher Synthese kooperiert, zu schätzen weiß, denn er „arbeite mit vielen Künstlern zusammen, die mit einem fertigen Konzept kommen – undenkbar für Brus. (...) er fuhrwerkt mit der kalten Nadel und dem Roulette wie ein Teufel auf der Platte herum“.

Darüber hinaus würde Brus sich manchmal selbst als „Kupfermörder“ bezeichnen, dem es „alleine auf die künstlerische Intensität der Verletzung des gegebenen Metalls ankommt“. Johanna Schwanberg verwies hier bereits auf den noch bestehenden Bezug zur Aktionskunst, wenn Brus in einem „aggressiven Akt der Metallverletzung“ agiert. Thematisch und stilistisch sind die druckgrafischen Arbeiten Brus‘ stets im Kontext des Gesamtwerkes zu betrachten. Stehen die frühen Arbeiten der 1970er-Jahre noch im Zusammenhang mit Aktionskunst und Körperanalysen, so nehmen in den 1980er-Jahren gleich wie in den Originalzeichnungen anwachsend existenzielle Themenstellungen mit märchenhaften und traumartigen Motiven zu.

Weitere Werke

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen