22.-26.07.2013

Die Geschichte des musealen Zeigens

Am Beispiel der Museen Berlins

Bildinformationen

"Der Geschichte des musealen Zeigens" am Beispiel der Museen Berlins widmete die Museumsakademie eine 5-tägige Exkursion. Expert*innen aus dem musealen Umfeld besuchten dabei 11 Berliner Museen um der Frage nachzugehen was Museen in welcher Form ausstellen, um (historische) Inhalte zu transportieren und zu vermitteln.

Ein Bericht von Anna Fras.

Museen, ihre Architektur und Objektpräsentation

Dieser Blog gibt einen kurzen Überblick über ausgewählte Projekte, die mir auf irgendeine Art und Weise von der Exkursion "Die Geschichte des musealen Zeigens" in Berlin besonders in Erinnerung geblieben sind – sowohl positiv als auch negativ.

Moderne Kunst- und Wunderkammer? Das Projekt Humboldtforum

Wunderkammern, die besonders im 16. und 17. Jahrhundert ihre Hochzeit erlebten, waren eine Art Modell einer begehbaren Welt und oft auch Orte kurioser und exotischer Dinge. Denkt man an diese Räume, entstehen in unseren Köpfen Bilder von präparierten Krokodilen und Schildkröten, seltenen Perlen und Korallen, oder auch Waffen. Im Zentrum Berlins wird gerade gebaut und in der „Agora“ des Humboldtforums soll eine mit dem Prinzip der Kunst- und Wunderkammer vergleichbare „Galerie der Überraschungen“ (Arbeitstitel) entstehen.

In unmittelbarer Nähe der Museumsinsel in Berlin Mitte befindet sich ein Grundstück, auf dem bis zu seinem Abriss der Palast der Republik und davor das Berliner Stadtschloss standen. Auch dieser Ort ist aus meiner Sicht „kurios“: Die diesjährige Grundsteinlegung sieht eine Neugestaltung vor, bei der die ursprüngliche Schlossfassade wieder aufgebaut und gleichzeitig um einen Neubau ergänzt werden soll.

Das umfangreiche Projekt soll in Bezug auf die beiden Wissenschaftler Alexander und Wilhelm Humboldt Humboltforum heißen und mehrere Institutionen unter einem Dach vereinen: die Humbolt-Universität zu Berlin, die Zentral- und Landesbibliothek Berlin und die ethnologischen Sammlungen mit dem Schwerpunkt der Künste und Kulturen Asiens, Afrikas, Amerikas, Australien und Ozeaniens. Mit seinem Umfang von etwa 20.000 m² Ausstellungsfläche liegt die Schwierigkeit dieses Vorhabens, das 2019 finalisiert werden soll, nicht nur am Bauvorhaben an sich, sondern in der Folge auch an der Bespielung dieser immensen Flächen. Die Meinungen in Bezug auf das Forum sowie auch das temporäre Humbolt Lab Dahlem, das als Ort der Erprobungsphase für zukünftige Ausstellungen dient, scheinen jedoch unter den Berlinern und auch dem Rest Deutschlands sehr kontrovers zu sein.

Galerie der Überraschungen

Weder der Palast der Republik noch das Berliner Stadtschloss waren Orte der Wunderkammern – wieso also an diesem Standort eine Wunderkammer errichten, die den Besucherinnen und Besuchern Lust auf einen ausgiebigen Museumsbesuch macht?

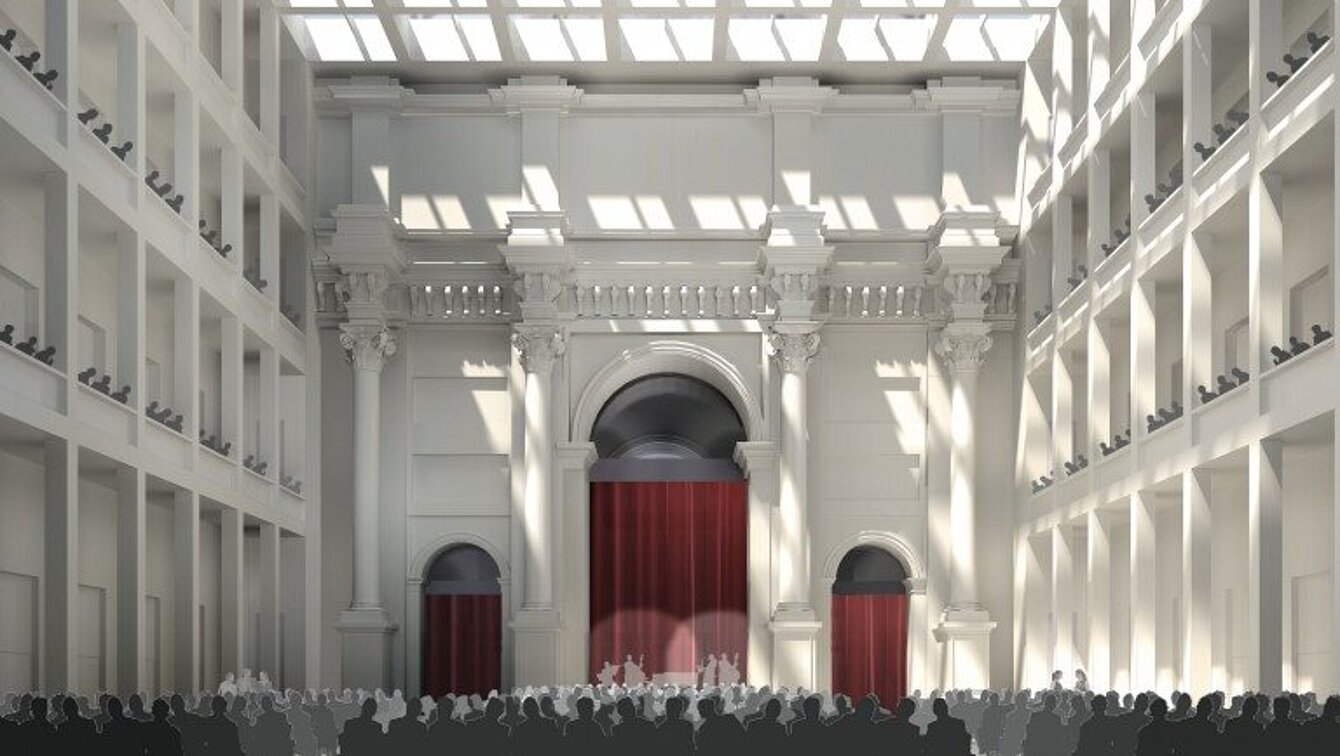

Neben den Ausstellungen in den ethnologischen Sammlungen soll der Eingangsbereich des Forums, die sogenannte „Agora“, gestaltet werden und mit ausgewählten Objekten Einblicke in 500 Jahre Geschichte zeigen. In dieser Eingangshalle findet auch der erste Kontakt der Besucherinnen und Besucher mit dem Museum statt. Räumliche Dimensionen, die weniger ein Gefühl des Willkommenseins auslösen, erfordern eine Gegenstrategie. Allein die Zahlen und Fakten des „Vorraums“ sind überwältigend: Drei Stockwerke, ein überdachter Raum mit 1265m² Fläche, eine Raumhöhe von 28 Metern und 57 Nischen.

Der Kurator Daniel Tyradellis und der Ausstellungsgestalter Andreas Pinkow, die die „Galerie der Überraschungen“ umsetzen, wollen mit ihrem Projekt dieses Gefühl vermeiden und eine angenehme Atmosphäre schaffen, die Lust darauf macht, die im Haus untergebrachten Institutionen zu besuchen. Im Moment feilen die beiden Designer noch an der Entwicklung diverser Präsentationsmöglichkeiten. Sie wollen die Nischen in den verschiedenen Stockwerken optimal nützen und als Art „Wunderkammern“ inszenieren. Ihr Konzept sieht die Nutzung und Gestaltung dieser Nischen vor: Eine Galerie der Überraschungen. Obwohl trotz alledem das Wort „Wunderkammer“ bei der Präsentation und dem gemeinsamen Gespräch immer wieder fiel, sollen eigentlich 500 Jahre Weltaneignung gezeigt werden, um die Frage „Was ist ein Deutscher bzw. eine Deutsche und wo finden sich Berührungspunkte zu anderen Kulturen?“ zu beantworten.

Die Lösung liegt dabei in einer Unterteilung der Themenbereiche in drei Kategorien: Zum einen sollen Beüge zu Berlin und zur Welt hergestellt werden und drittens soll jedes Objekt einen Überraschungseffekt bei den Besucherinnen und Besuchern auslösen, der auch künstlich durch den Einsatz unterschiedlicher Lichtelemente und verschiedener Lichtquellen verstärkt werden sol, die auf die Menschen im Raum reagieren. Nähert man sich beispielsweise den Nischen, erleuchten diese „Boxen“ und informieren über die einzelnen Objekte.

Bildinformationen

Im Gespräch mit Daniel Tyradellis und Andreas Pinkow kristallisierte sich heraus, dass die Probleme des Projekts stärker auf der organisatorischen als auf der inhaltlichen Seite angesiedelt sind. Drei Einrichtungen sind an der Gestaltung beteiligt und da es keinen übergeordneten Projektleiter oder Intendanten gibt, der das Projekt betreut, geraten Arbeitsprozesse immer wieder ins Stocken. Der größte Teil des Gebäudes wird der Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit den außereuropäischen Sammlungen zur Verfügung stehen, die jene an diesen Ort holen.

Ein weiteres Thema betraf die Architektur von Museumsbauten. Auch Bauten wie das Kunsthaus Graz wurden immer wieder als Beispiel herangezogen und kritisiert, da die Hülle die Objekte in den Hintergrund stellen würde – für das Ausstellen von Kunst sichtlich nicht immer leicht. Doch wie verhält es sich in Bezug auf historische Museen, bei denen die Objekte zwar wichtige Zeugnisse sind, jedoch vor allem das Vermitteln von Geschichte im Vordergrund steht? Unter den von uns besuchten Museen stachen zwei besonders hervor: einerseits das Jüdische Museum mit seiner spektakulären Architektur von Daniel Libeskind und andererseits das DDR Museum, mit seiner ausgefallenen innenarchitektonischen Gestaltung.

Historische Museen: Populäre Architekturen

Nach den ersten Eindrücken vom Neubauprojekt “Humboldtforum” widmete sich die Delegation der Architektur jener Museen, bei denen vor allem das Vermitteln von Geschichte im Vordergrund steht.

Zwei Museumsbauten waren dabei besonders eindrucksvoll: Das Jüdische Museum Berlin mit seiner spektakulären Architektur von Daniel Libeskind sowie das DDR Museum, mit seiner ausgefallenen innenarchitektonischen Gestaltung.

Beide Museen haben es sich zur Aufgabe gemacht, ein sensibles Thema zu beschreiben, denn sowohl die Geschichte der DDR als auch jene des Judentums in Deutschland sind Themen, die objektiv zu beschreiben nicht ganz einfach sind. Und beide Museen sind sehr unterschiedlich an diese Aufgabenstellung herangetreten. Während im Jüdischen Museum die symbolträchtige und immersive Architektur Libeskinds Teil des Raumerlebnisses ist, nahmen die Gestalter im DDR Museum ihren Slogan „Geschichte zum Anfassen“ im wahrsten Sinn des Wortes wörtlich.

Das Jüdische Museum Berlin

Noch vor der Eröffnung der aktuellen Dauerausstellung im Jahre 2011 im Untergeschoss des Jüdischen Museums verzeichnete das Museum bereits einen überaus regen Zulauf, nur auf Grund des ungewöhnlichen architektonischen Baus. 2009 fertig gestellt, verbindet dieser das alte Gebäude durch einen unterirdischen Zugang mit dem Neubau von Daniel Libeskind.

Bildinformationen

Dieser Gästeansturm ist nach wie vor ungebrochen: Mehr als 700.000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr kommen in die Berliner Lindenstraße 9-14. Elemente wie bergauf führende Korridore, beklemmend enge Räume oder solche mit unterschiedlich hohen Raumhöhen lösen differnzierte Gefühle aus und vermitteln das Empfinden, in den Raum einzutauchen. Das Museum zeigt zwei Jahrtausende deutsch-jüdischer Geschichte anhand von Alltags- und Kunstobjekten sowie auch interaktiven Elementen und Medienstationen. Die Programmdirektorin des Museums, Cilly Kugelmann, erklärte, dass eines der Probleme vieler jüdischen Museen sei, dass sie eigentlich kein Kunst- und Kulturgut besitzen. Gerade durch die unterstützende Architektur entsteht eine Beziehung zwischen Museumsinhalten und der Architektur – verwinkelt und dann doch wieder sehr offen präsentieren sich die Räume.

Das DDR Museum

Immer wieder wurde in den letzten Jahren über den Erlebnis- und Eventcharakter von Museen gesprochen – das DDR Museum stellt für mich ein eindrucksvolles Beispiel dar. Hands-on-Stationen, begehbare Räume, interaktive Elemente – quasi eine Art „Erlebnispark DDR“ für alle Altersgruppen, die das Angebot auch dankend annehmen, wie die Besucherzahlen bestätigen: Laut Statistik hatte es seit seiner Eröffnung 2006 etwa 2.737.000 Besucherinnen und Besucher.

Die Ausstellungsarchitektur greift das Bild der typischen Plattenbauten auf, zwischen denen sich die Besucherinnen und Besucher bewegen und Fenster und Türen öffnen können. Mit über 200.000 Objekten im Sammlungsbestand sind diese auch „zum Verschleiß gedacht“, erläuterte der Direktor und Kurator des Museums, Robert Rückel. Die Abnützungserscheinungen waren bei vieler der Hands-on-Stationen auch sichtbar. Die Frage, ob das die Geschichte der DDR nicht auch ein wenig ironisch und nostalgisch erzählt werden würde, bejahte er. Ganz anders als in der ständigen Ausstellung im Deutschen Historischen Museum, die sich mit den selben Inhalten befasst und diese objektiv und nüchtern behandelt, werden die Informationen im DDR Museum knapp gehalten und in pointierten Texten bei den einzelnen Ausstellungsstationen vermittelt. Ganz eindeutig schien hier der Schwerpunkt auf der spielerischen Vermittlung zu liegen.

Bildinformationen

Unterschiedliche Zugänge, aber gleicher Publikumserfolg

Offensichtlich ist, dass die beiden beschriebenen Geschichtsmuseen in Bezug auf die Präsentation und Vermittlung zwar zwei sehr unterschiedliche Wege gegangen sind, aber offensichtlich mit ihren Architekturen – einerseits mit der architektonischen Hülle, andererseits mit der Innenarchitektur – sehr gut beim Publikum ankommen. Für welche Art der Präsentation man eher empfänglich ist, bleibt jedem Besucher und jeder Besucherin selbst überlassen.

Nicht nur über diese drei ausgewählten Museen führten wir vielschichtig interessante Diskussionen. In den fünf Tagen in Berlin lernten wir viele weitere Museen und deren Mitarbeiter kennen und nahmen eine Vielzahl an Anregungen für den Arbeitsalltag aus der Exkursion mit. Beim Abschlussgespräch wurde klar, dass wir noch viel zu besprechen und diskutieren hätten, das dann wohl bei der nächsten Expedition oder Exkursion nachgeholt werden wird.

Erzählräume vs. neutrale Räume im Museum

Elf Berliner Museen mit ihren differenzierten Präsentations- und Ausstellungskonzepten bereiteten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Museumsakademie-Exkursion fünf Tage lang „Kopfzerbrechen“ und „hitzige Diskussionen“.

Viele von den Beteiligten befanden sich zur Zeit der Expedition in einer Projekt- und Ideenfindungsphase zur Neugestaltung ihres eigenen Hauses und wollten das Besprochene und Erlernte für den Alltag nützen. Eine der essenziellen Fragen war, ob es eine allgemeingültige Regel gäbe, wie eine Ausstellung aufgebaut und gestaltet werden sollte. Antworten erhoffte man sich vom Expeditionsleiter Michael Fehr und der Expeditionsleiterin Bettina Habsburg-Lothringen.

Bildinformationen

Grundsätzlich ist es schwer zu sagen, wie Objekte in Museen richtig oder falsch in Szene gesetzt werden können. Bereits bei einer „Aufwärmübung“ am ersten Tag, in der wir in Gruppen eingeteilt wurden und Objekte zugeteilt bekamen, kristallisierte sich heraus, dass die Wahrnehmung der jeweiligen Gestalterinnen und Gestalter und jene der Betrachterinnen und Betrachter stark divergierten. Obwohl es sich nur um einige wenige Objekte handelte, die in einen Kontext gesetzt wurden, konnte dieser nicht eindeutig herausgelesen werden.

Wiederkehrende Fragen in Bezug auf die Präsentation begleiteten uns rund um die Uhr: Soll vermehrt die Szenografie im Vordergrund stehen und sollen – so wie im DDR-Museum – mithilfe von Ausstellungsarchitektur Erzählräume geschaffen werden? Ist eine objektive Wissensvermittlung nur gewährleistet durch die Aneinanderreihung von Artefakten in einem neutralen Ausstellungsraum?

Museen gestalten, aber wie?

Da es bis zur letzten Station, dem Schwulen Museum, keine eindeutigen Antworten darauf gab, wurden die Fragen am Ende noch ein Mal aufgegriffen. Doch auch das abschließende Ergebnis ließ vieles offen. Fest steht: Es kann keine klare Vorgabe für die „erfolgreiche“ Gestaltung eines Museums geben, vor der Entwicklung des Ausstellungskonzepts solle man daher bestimmte Parameter beachten: Wie soll gezeigt und ausgestellt werden? Was soll erzählt und vermittelt werden? Wer soll angesprochen werden?

Vom in den letzten Jahren wahrgenommenen Trend hin zur Ausstellungsszenografie, die das Ausstellen im „White Cube“ ablöste, nahm man inzwischen wieder etwas Abstand. Ein Kritikpunkt an dieser Präsentation liegt in der Tatsache, dass eine „realistische“ Nachbildung der Lebensbedingungen zu einer Verfälschung der Realität führe. Auch aus den Reihen der teilnehmenden Wissenschaftler/innen kam z. B. der Vorwurf, dass das Leben der Römer trotz diverser Quellen nie adäquat nachgestellt und abgebildet werden könne. Besser wäre eine beschreibende Erklärung, anstatt fest vorgeformte Bilder in die Köpfe der Besucher/innen zu pflanzen.

Wiederum anders verhielt sich die Situation beim Jugendmuseum, dessen Zielgruppe ein junges und regionales Publikum aus Berlin Schöneberg ist. Bei der Vermittlung wurde besonderer Wert auf die fast authentische Darstellung der Lebensräume von Personen unterschiedlicher Nationen gelebt und ihre Wohnungen fast 1:1 nachgebildet. In diesem Falle ein adäquate Präsentationsform.

Die Frage nach einem „Patentrezept“ konnte somit leider nicht beantwortet werden, jedoch konnten wir alle viele Anregungen und Inspirationen mitnehmen. Michael Fehr und Bettina Habsburg-Lothringen meinten jedoch, dass sie sich schon auf die Ergebnisse der verschiedenen Neugestaltungen freuen. Vielleicht führt uns die nächste Expedition mit weiteren Diskussionen, Gesprächen und Impressionen wieder einen Schritt näher an eine Lösung des Problems der optimalen Präsentation heran.