Asien fasziniert – damals wie heute –, es irritiert aber auch, denn Europa ist längst nicht mehr „Weltgestalter“ oder gar „Zentrum der Welt“, wie zu Zeiten des „Europäischen Konzerts“, jener auf dem Wiener Kongress begründeten Ordnung. Die damals weithin vorherrschende, nicht selten kolonial geprägte Blickrichtung kann nicht mehr die unsrige sein. Zu deutlich haben sich die Gewichte zugunsten Asiens verschoben. Jenes „Weltstaatensystem“, in dem die Metropolen der Großmächte des Alten Kontinents einst den Takt vorgaben, ist ebenfalls Geschichte. Heute sind es andere Mitspieler, die Big Player unserer Tage, die ein ganz anderes Konzert aufführen, das Paris und London hinter sich lässt und heute von den „kleinen Tigern“ wie Singapur und Seoul bis zu den Giganten jener Weltregion reicht, die man immer noch „Fernost“ nennt: Tokio und Peking. Freilich sollte man nicht vergessen, dass es daneben noch andere Giganten gibt: Immerhin ist eine Megacity wie Jakarta Zentrum der viertgrößten Nation der Welt, nämlich Indonesien.

Der Blick in die Ferne

Ulrich Becker

Zwischen Faszination und Irritation: Der Westen blickt auf Asien

Erste Asienbegeisterung im Zeichen der Chinoiserien: Der Ferne Osten rückt näher

Die unterschiedlichen Wege zweier Giganten: Japan und China

„Ewige Fruchtbarkeit und ausdauernder Frühling“

Zwischen Glanz und Widerspruch: China zur Zeit der Qing-Dynastie

Das alte China aus der Nahperspektive: China trade art

Traditionsbewahrer als Modernisierer: Japan und die „Meiji-Restauration“

Im Land Multatulis – Blick auf Indonesien

Zwischen Faszination und Irritation: Der Westen blickt auf Asien

Erste Asienbegeisterung im Zeichen der Chinoiserien: Der Ferne Osten rückt näher

Ferne zieht an, sobald erste Nachrichten eintreffen oder gar Güter auf den Markt gelangen. Mit den Exotica fängt es an, als das frühneuzeitliche Europa, allen voran das Haus Habsburg, eine wichtige Vorstufe des Museumswesens, die „Kunst- und Wunderkammern“, erfindet und parallel dazu erste koloniale Ambitionen entwickelt. Es ist aber nicht nur der „Will-haben-Effekt“, die Beutegier des Eroberers, der zum Aneignen reizt, sondern auch echtes Interesse, der authentische Wunsch nach Wissen, Horizonterweiterung im Wortsinne. Die „Kunst- und Wunderkammer“ ist nichts Geringeres als der Versuch, ein Wissenssystem zu errichten. Curios heißt nicht allein kurios, also seltsam. "Curious“ bzw. "curieux" heißt „neugierig“ – und Neugier ist der Anfang allen Wissens.

Und wie sehr Fremdes anzieht und zur Nachahmung anregt, beweist kaum etwas besser als der vom kursächsischen Dresden bzw. Meißen ausgehende Siegeszug des Porzellans, der im ganzen fürstlichen Europa zahllose „indianische“ Lackkabinette hinterlässt: Nicht umsonst spricht man von der „Porzellankrankheit“, der maladie de porcelaine. Das weiße Gold blendet Sammler und Kenner: In Massen zieht das Blanc de Chine in die goldglänzenden Kabinette ein. Ein Traumbild im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit.

Bildinformationen

Eine Schlüsselrolle spielt dabei der holländische Zwischenhandel, als die Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), eine mit sehr weitgehenden Vollmachten ausgestattete Amsterdamer Privatfirma, im 17. Jahrhundert die Portugiesen aus Fernost verdrängt. So ist allein den Holländern der Zugang zum streng abgeschotteten Inselreich der japanischen Shogune gestattet. Abgewickelt wird der schwunghafte Porzellanhandel über den Hafen Imari auf Kyushu, wo große Kaolinvorkommen die Stadt Arita zu einem Produktionszentrum erster Ordnung werden lassen. „Imari“ wird zu einer weltweiten Marke, die schon sehr bald zur Nachahmung verführt. Dass auch hier China eine Hauptrolle einnimmt, verwundert nicht. Schon damals hat sich Japans großer Nachbar auf die preiswertere und damit marktfähigere Imitation verstanden. So gab es dann Imari-Porzellan aus dem Reich der Mitte und natürlich ebenso aus Europa. Die Chinoiserien, d. h. die Ostasienmode, wurden zu einer festen Marke, die aus der Geschichte des europäischen Geschmacks nicht wegzudenken war.

Aufklärung und Wissenszuwachs haben in „Alteuropa“ vertraute religiöse Autoritäten wie Gewissheiten ins Wanken gebracht. Jetzt sehnt man sich nach Alternativen, schmerzfreien Überzeugungen, die zum Leitbild der commodité eher passen. Wohlfühlbedürfnis und Wellnesskult sind keine Erfindungen unserer Zeit. Die ruhelosen weißen Männer im Westen pflegen jetzt die Vorstellung, im Osten lebten vor allem gelassene weise Männer, deren Haltung Frieden mit sich selbst und der Welt verrät und frei von Eiferertum zu sein scheint: Buddha, Konfuzius und Lao-Tse. Spätestens seit der Unabhängigkeitserklärung der USA 1776 ist das „Streben nach Glück“ für „den Westen“ ein erstrebenswertes Ziel, pursuit of happiness, wie es im Gründungsdokument der ersten modernen Demokratie heißt. Für den Osten ist dies keine neue Botschaft: In seinem Pantheon des Glücks haben selbst komisch wirkende Figuren ihren natürlichen Platz.

Faszination bedeutet nicht unbedingt tieferes Wissen, damals wie heute. Ostasien macht da keine Ausnahme, wenn es um die Fähigkeit zur Differenzierung geht: Chinoiserie steht vor allem für „exotisch“, „ausgefallen“, für den dernier cri, der auch rasch wieder verhallen kann. In den Ohren der Klassizisten, die als strenge, ja unfehlbare Schiedsrichter über den guten Geschmack ihrer Zeit wachen, klingt chinois eher befremdlich, bizarr, nicht klassisch. Letztlich kommen dünnes Papier und bemaltes Holz nur schwer gegen Marmorstatuen und -säulen an, bewährte Highlights jeder Grand Tour und Prüfungsstoff an Europas Akademien. Zu mächtig ist das antike Erbe Europas: Wie ein eifersüchtiger Gott duldet es nur ungern etwas anderes neben sich – und hält sich entsprechend lange in den Köpfen. Davon zeugt allein die Wiener Ringstraßenzeit mit ihrem ständigen Rückgriff auf die eigene, nach Art eines Setzbaukastens reaktivierte Vergangenheit. Die bei aller Neugier auf „Fremdes“ bis weit in die Moderne reichende (beileibe nicht auf Wien beschränkte) Unwissenheit in außereuropäischen Dingen wird noch Karl Kraus zur Zielscheibe seines Spottes machen: „Alle Kineser san Japaner.“

Die unterschiedlichen Wege zweier Giganten: Japan und China

Sie konnten unterschiedlicher nicht sein, die Wege, die Japan und China in den vormodernen Jahrhunderten jeweils für sich einschlugen. Eines hatten jedoch beide gemeinsam: Sie waren durch die europäischen Großmächte, also „den Westen“, unter massiven Druck geraten. Im Falle Japans gaben die USA mit den „schwarzen Schiffen“ der Perry-Mission von 1853 den Ausschlag, doch bewahrten beide fernöstlichen Reiche trotz aller Drohungen, Niederlagen, Verluste und Demütigungen ihre Unabhängigkeit, während der gesamte indische Subkontinent dem British Empire einverleibt wurde. In China hingegen hatten schon die Mongolen ihre letztliche Unterlegenheit bitter erfahren müssen: Anfangs unüberwindlich, sehen sie sich 1368 nach nicht einmal 100-jähriger Herrschaft („Yuan-Dynastie“) gezwungen, den Drachenthron einer neuen „nationalen“ Dynastie, den bis 1644 herrschenden Ming, zu überlassen.

Die Idee nationaler Größe, wie sie mit der Rolle der Ming als Befreier von mongolischer Fremdherrschaft verbunden wird, gehört ganz wesentlich zum offiziellen Narrativ des modernen Chinas, das sich, wie man gerade heute jeden Tag erfahren kann, mehr und mehr als globaler Hegemon benimmt. Ungeachtet aller Irritationen und Konflikte, die ein solches Selbstbild befördern hilft, gehören schöne Worte und Bilder zur offiziellen Sprachregelung Pekings. Heute weiß freilich jeder, was „Harmonie“ etc. in Wahrheit bedeutet: Hegemonie.

„Ewige Fruchtbarkeit und ausdauernder Frühling“

In dieses Bild, geprägt von buchstäblich blumigen Worten, passt eine Schale, deren Bodenmarke die Besitzerin nennt, keine Geringere als Kaiserin Tz’u Hsi (Cixi), eine schillernde, früher zumeist dämonisierte Persönlichkeit, deren Herrschaft um 1900 das Ende der bereits entscheidend geschwächten Qing-Dynastie einläutet. Schöne Worte, es scheint, als stehe alles zum Besten. Worte bedeuten Macht, und wer die Sprache beherrscht, hat die Macht in Händen. An dieser Praxis hat sich auch heute – im Zeitalter des one belt, one road, besser bekannt als „Neue Seidenstraße“, also unter gänzlich gewandelten Machtverhältnissen – so gut wie nichts geändert.

Bildinformationen

Zwischen Glanz und Widerspruch: China zur Zeit der Qing-Dynastie

Die Agonie der Qing-Dynastie zu Beginn des 20. Jahrhunderts lässt schnell vergessen, das ziemlich genau ein Jahrhundert zuvor China ganz anders dastand. In Europa und Asien bedeutet Dynamik nicht selten Eroberung, seien es Länder oder Märkte, damals wie heute. Benannt nach ihrer nordöstlich von China gelegenen Heimat, der „Mandschurei“, begründen Chinas neue Herrscher nach der Einnahme des nahe gelegenen Peking 1644 eine Dynastie der Eroberer, die Chinas Grenzen in großen Feldzügen bis weit nach Zentralasien ausdehnen. Diese Expeditionen werden mit dem Sicherheitsbedürfnis des Reiches erklärt, denn der mongolische Schock sitzt tief. Das „Reich der Mitte“ – schon damals eine Weltmacht. Noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts handelt sich eine britische Handelsmission in Peking eine Abfuhr ein: China produziere alles selbst, was es brauche, lautet die stolze Antwort.

Aber dem selbstgewissen Stolz folgt eine desaströse äußere wie innere Entwicklung: Im Lauf des 19. Jahrhunderts wird China mehr und mehr zum Objekt westlicher Begehrlichkeiten, die in offene Aggression umschlagen, wie die vor allem von den Briten geführten „Opiumkriege“ zeigen. Militärische Niederlagen und damit verbundene, als besonders demütigend empfundene Zerstörungen lassen China in ein Trauma verfallen, das lange nachwirkt und den Fremdenhass weiter anfacht. Der Westen steht nun für Barbarei. Aber noch viel schlimmer sind die Folgen innerer Wirren: Der „Taiping“-Aufstand kostet Millionen Menschenleben. China steht, so scheint es, am Abgrund.

Dabei verfügt diese Hochkultur, die keinen Adel im europäischen Sinne kennt, über eine einzigartige Verwaltungselite, ein Heer von Beamten, im Westen „Mandarine“ genannt. Wer in die höheren Ränge aufsteigen will, muss langwierige Examina ablegen, deren Schwierigkeitsgrad ebenso berüchtigt wie legendär ist.

Und dennoch kann auch diese Elite den Niedergang des Reiches und wachsenden Rückstand nicht aufhalten. Literarische Kenntnisse, wie sie in besagten Prüfungen gefordert werden, ersetzen nicht die Fähigkeiten des modernen Ingenieurs oder Militärs, wie sie China, einst Heimstatt umwälzender Erfindungen, jetzt dringend benötigte.

Bildinformationen

Gegossen, ziseliert, poliert: Scheinbar unberührt von diesen Turbulenzen arbeiten Chinas Künstler weiter. Nicht nur das allgegenwärtige Porzellan, sondern auch chinesische Luxuswaren aus Metall finden in der langen Ära der Qing-Dynastie auch außerhalb des Landes ihre Abnehmer. Es gilt das Gesetz der Kundenorientierung: Ist ein Weihrauchbrenner für die islamische Welt bestimmt, erhält er arabische Inschriften, die sich bruchlos in das ansonsten völlig fernöstliche Erscheinungsbild einfügen.

Schwere Weihrauchbrenner aus Bronze nehmen in der üppig blühenden Metallproduktion Ostasiens einen überaus prominenten Platz ein: Nicht immer sind die chinesischen Produkte auf den ersten Blick von den japanischen zu unterscheiden, zumal Japan seit Jahrhunderten Anleihen beim großen Nachbarn macht, was Techniken, Motive und Formen betrifft. Von massiver Machart, bisweilen in Tiergestalt, mit reichem Dekor wie dem allgegenwärtigen Drachen versehen oder gar in kostbarem Cloisonné (Email-Zellenschmelz) gehalten, sind es spektakuläre Imponiergesten, die bald ihren natürlichen Weg in die Kataloge der Weltausstellungen finden. Europa ist begeistert. Diese Globalisierung findet im Ausstellungssaal statt.

Das alte China aus der Nahperspektive: China trade art

China produziert seine Klischees. Wer heute ein beliebiges China-Restaurant betritt, trifft regelmäßig jenen ausufernden, für moderne Augen reichlich bizarren Prunk an, wie er für die Zeit der Qing-Dynastie so bezeichnend ist.

Völlig anders ist das Chinabild, das durch die ebenfalls massenhaft verbreitete Produktion von Holzstatuetten vermittelt wird, der China trade art. Schon durch ihr kleines Format sind diese künstlerisch anspruchslosen, von anonymen chinesischen Handwerkern erstellten Produkte als Souvenirware für westliche Reisende zu erkennen. Für die noch seltenen Fotografien bieten sie ebenso willkommenen wie preiswerten Ersatz.

Wer um 1900 China bereist, sieht sich sogleich von unendlichem, scheinbar regellosem Gewimmel umgeben, wie es – bedingt durch die riesige Bevölkerungszahl – Straßen, Plätze und Häfen erfüllt, oft überragt von mächtigen Ziegelmauern, Türmen und Tempeln, den teilweise schon verfallenen Monumenten einstiger Größe. Seit Generationen hat das westliche Auge Gelegenheit, seinen Sinn fürs Pittoreske zu schulen. Mit südeuropäischen und jetzt auch orientalischen Schauplätzen ist es bereits vertraut. Oder es nimmt die „Reiseerzählungen“ des Bestsellerproduzenten Karl May für bare Münze.

Im Ostasien findet diese Gewohnheit ihre Fortsetzung, wobei sich Faszination für die enorme Vielfalt des „Fremden“ einerseits und stolz behauptetes Überlegenheitsgefühl andererseits die Waage gehalten haben dürften. So archaisch das wogende Treiben in Kanton oder Shanghai anmuten mag, es folgt einer ebenso alten wie modernen, ja aktuellen Regel: Zahllose Dienstleister treffen auf eine ebenso zahllose Kundschaft, es herrschen die Gesetze des Marktes.

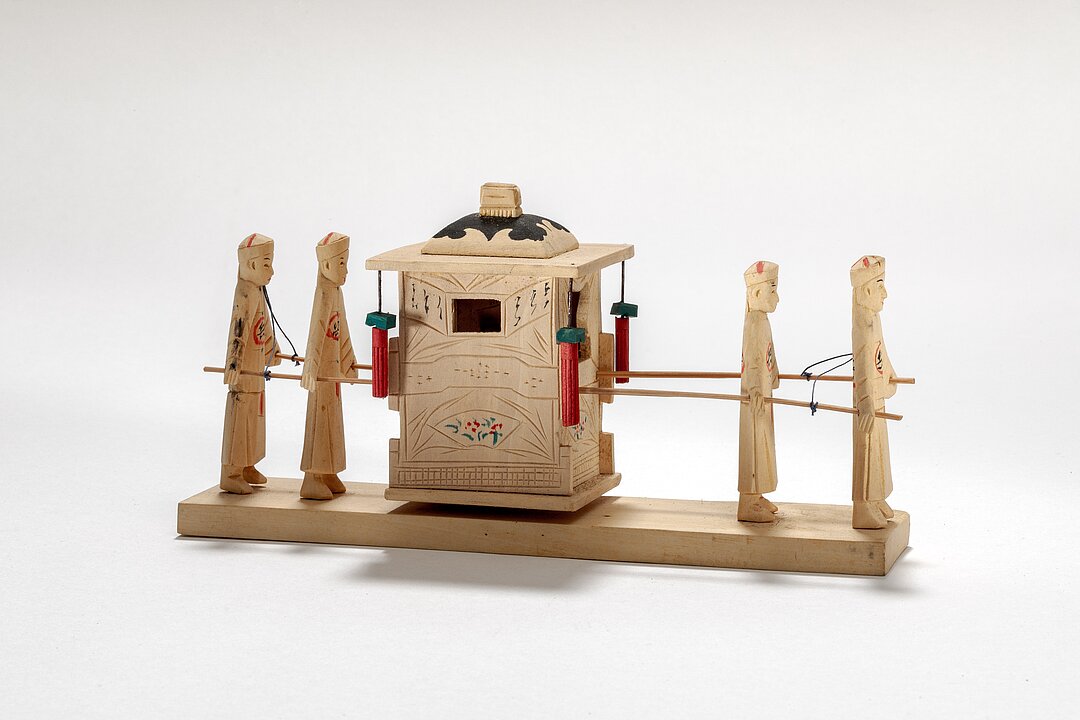

Sieht man von buchstäblich finsteren Ecken ab, wie sie für den Opiumkonsum bestimmt sind, so spielt sich das chinesische Volksleben zumeist in aller Öffentlichkeit ab. Die Straße ist nicht nur Kommunikations- und Erschließungsweg, sondern auch Bühne für alle erdenklichen Formen der Existenzsicherung, oft genug hart am Rande bitterer Not. Kulis beherrschen als billige Arbeitskräfte scharenweise das Straßenbild, sie sind in der sozialen Pyramide Chinas ganz unten angesiedelt. Die hochgestellten Beamten jedoch, die Staatselite schlechthin, nutzen lieber die Exklusivität ihres Sänftenprivilegs und meiden den direkten Kontakt mit den breiten, ihnen unberechenbar und gefährlich scheinenden Volksmassen.

Weitaus irritierender ist für westliche Reisende, die in jener Zeit China besuchen, eine andere Erfahrung, der sie selten ausweichen können: die chinesische Strafjustiz. Alle Arten von Körperstrafen werden ebenfalls in aller Öffentlichkeit vollzogen: Prügelstrafen ebenso wie das Tragen von Schuldtafeln. Das gilt auch für Exekutionen, die in China je nach Strafzumessung fürchterliche Formen annehmen können. Asien gerät in den Ruf der Barbarei, schnell ist von „asiatischer Grausamkeit“ die Rede. Dabei wird allzu rasch vergessen, dass auch die europäische Rechtspflege bis weit in die Neuzeit eine teilweise brutale, zudem als Volksbelustigung dienende Strafpraxis kannte.

Das Gewimmel der Städte und Märkte findet sein Gegenstück in der scheinbaren Beschaulichkeit der bäuerlichen Welt Chinas mit ihren unzähligen Dörfern. Die dort herrschende Armut zwingt die Menschen immer wieder zur Abwanderung in die Städte. Dem Auge des Reisenden bietet sich hingegen ein äußerliches Idyll. Die aus purer Not geborene Genügsamkeit der ländlichen Bevölkerung passt nur zu gut zum westlichen Klischee asiatischer Gelassenheit, ebenso wie ein weitverbreitetes Nutztier, das zu einem bekannten Symbol Asiens geworden ist: der geduldig den Pflug ziehende Wasserbüffel (nicht von ungefähr das Reittier des Philosophen Lao-Tse).

Traditionsbewahrer als Modernisierer: Japan und die „Meiji-Restauration“

Japans Insellage scheint es für eine permanente Sonderrolle zu prädestinieren: Im 13. Jahrhundert bewahren es Stürme vor der mongolischen Invasion, diese Rettung schreiben die Japaner ihren Göttern, den kami, zu, weshalb die Unwetter als „Götterwind“ (kamikaze) im kollektiven Gedächtnis fortleben – bis zu den Selbstmord-Piloten des Zweiten Weltkrieges. Auch die lange Phase strenger Abschottung in der Tokugawa-Zeit, die nach der überaus gewaltsamen Einigung Japans vom 17. Jahrhundert bis zur Öffnung nach 1853 anhält, beschert dem nun befriedeten Land eine Ausnahmestellung. Nicht weniger gilt das aber auch vom genauen Gegenteil, der bald danach einsetzenden, stürmischen Modernisierung im Zeichen der „Meiji-Restauration“, als Japan auf nahezu allen entscheidenden Gebieten in die internationale Avantgarde vorstößt und zu einem Big Player der Weltpolitik wird.

Was Japan ist und wie es sich entwickelt, darüber entscheiden die Japaner in hohem Maße selbst. Die „Deutungshoheit“ auf diesem Gebiet hat Japan nie aus der Hand gegeben. Die alle Welt verblüffende Modernisierung wird nicht – wie in der Französischen Revolution 1789 – durch eine neue, nach oben drängende Schicht erzwungen. Die Schlüsselrolle liegt bei den alten Eliten, den nun im Dienst der Shogune von bloßen Kriegern zu Verwaltern mutierten Samurai, die das alte Shogunat durch eine reformierte Monarchie ersetzen wollen und die Rolle des tenno, des Kaisers, wieder ins Rampenlicht rücken. Es ist nichts weniger als eine „Revolution von oben“, die so ein Überleben des Landes ohne koloniale Fremdbestimmung garantiert.

Die Japaner entscheiden auch darüber, wie sie gesehen werden wollen. Ihre Traditionen, durch die gern betonte Sonderrolle geheiligt, geben sie bei allem Reformwillen nicht auf, schon gar nicht die als ruhmreich geltende ritterliche Vergangenheit. Sie überlebt in Form prunkvoller Rüstungen, Schwerter und Helme: Diese sind zwar zur puren Dekoration herabgesunken, stehen aber auch für das weiterhin bestehende Ansehen des jeweiligen Clans in der modernen japanischen Gesellschaft.

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Und so sind es die Japaner, die ihre eigenen, bald zu Weltruhm gelangten Klischees kreieren und nicht nur im Zeichen von Madame Butterfly das bürgerliche Europa faszinieren. Während Straßenbahnen, Autos und moderne Kleidung westlichen Schnitts nun auch die japanischen Stadtbilder zu beherrschen beginnen, lebt die sorgfältig gepflegte Vergangenheit nicht nur weiter, sondern wird sogar zu einer beliebten Handelsware. Im Großraum der alten Hauptstadt Edo, die seit 1868 Tokio heißt, bringen Elfenbeinschnitzer einen Typus der Zierfigur hervor, der seine Funktion im Namen trägt: okimono, japanisch für „zum Aufstellen“. Mit enormer Präzision gearbeitet, geben diese teilweise sorgfältig signierten Skulpturen bekannte soziale Rollen wie Geishas, Samurai, aber auch spielende Kinder sowie Angehörige des einfachen Volkes oder gar für Glück stehende Tiere und Früchte detailgetreu wieder. Im gründerzeitlichen Europa werden sie sehr geschätzt – ein Revival jener Exotica, wie sie Jahrhunderte zuvor in den Kunst- und Wunderkammern für Staunen sorgten.

Im Land Multatulis – Blick auf Indonesien

Multatuli – lateinisch für „Ich habe viel ertragen“ – so lautet der nom de plume des niederländischen Schriftstellers Eduard Douwes Dekker (1820–1887), der seinen Ruhm sowie den Einzug in den Schulbuchkanon seines Landes dem 1860 erschienenen Roman Max Havelaar oder die Kaffeeversteigerungen der Niederländischen Handelsgesellschaft verdankte. Im Zentrum des Buches stehen allerlei Missstände der holländischen Kolonialherrschaft auf Java. Damit zählt der Roman wie Joseph Conrads Herz der Finsternis zu jenen epochalen literarischen Zeugnissen, die mit deutlichen Worten die üblen Seiten des Kolonialzeitalters anprangerten. Für den Autor hatte dieser Freimut unangenehme Folgen, nämlich die Entlassung aus dem Verwaltungsdienst in „Niederländisch-Indien“, dem heutigen Indonesien.

Aus dem gleichfalls zu Indonesien gehörigen Sumatra, der Nachbarinsel Javas, stammt ein aufwendig gearbeitetes Hausmodell, wie es bei der dort ansässigen Ethnie, den Minangkabau, verbreitet ist. Mit seinen pagodenartig spitz zulaufenden Dächern sind diese aufgeständerten, mitunter reich geschmückten Holzbauten (rumah gadang) Meisterwerke tropischer Architektur und als Zeichen öffentlicher Repräsentation ein Symbol Sumatras. Eine soziale Sonderstellung kommt auch ihnen zu: Obwohl die Minangkabau wie die große Mehrheit der Indonesier dem Islam angehören, werden solche Häuser, ein stolzes Besitztum, nur über die mütterliche Linie vererbt. Die zahlreichen Modelle, wie sie sich in vielen internationalen ethnografischen Sammlungen von Wien bis Jakarta finden, stellten ideale Geschenke dar und dokumentieren wie ihre gebauten Vorbilder soziales Prestige.

Bildinformationen

Zu den westlichen Partnern Japans gehörte auch die Donaumonarchie, die über ihre Adriahäfen Anteil am Weltverkehr nahm. Und so fanden sich unter den vielen Bewunderern der atemberaubenden Entwicklung in Fernost auch österreichische bzw. steirische Sammler. Ihren Schenkungen ist der Ostasienbestand im Joanneum zu verdanken. Vor allem das 1922 ergangene Legat des aus Laibach/Ljubljana stammenden, ab 1919 in Graz lebenden, von Japan wie China gleichermaßen faszinierten Ingenieurs Gustav Mulley verdient besondere Erwähnung.