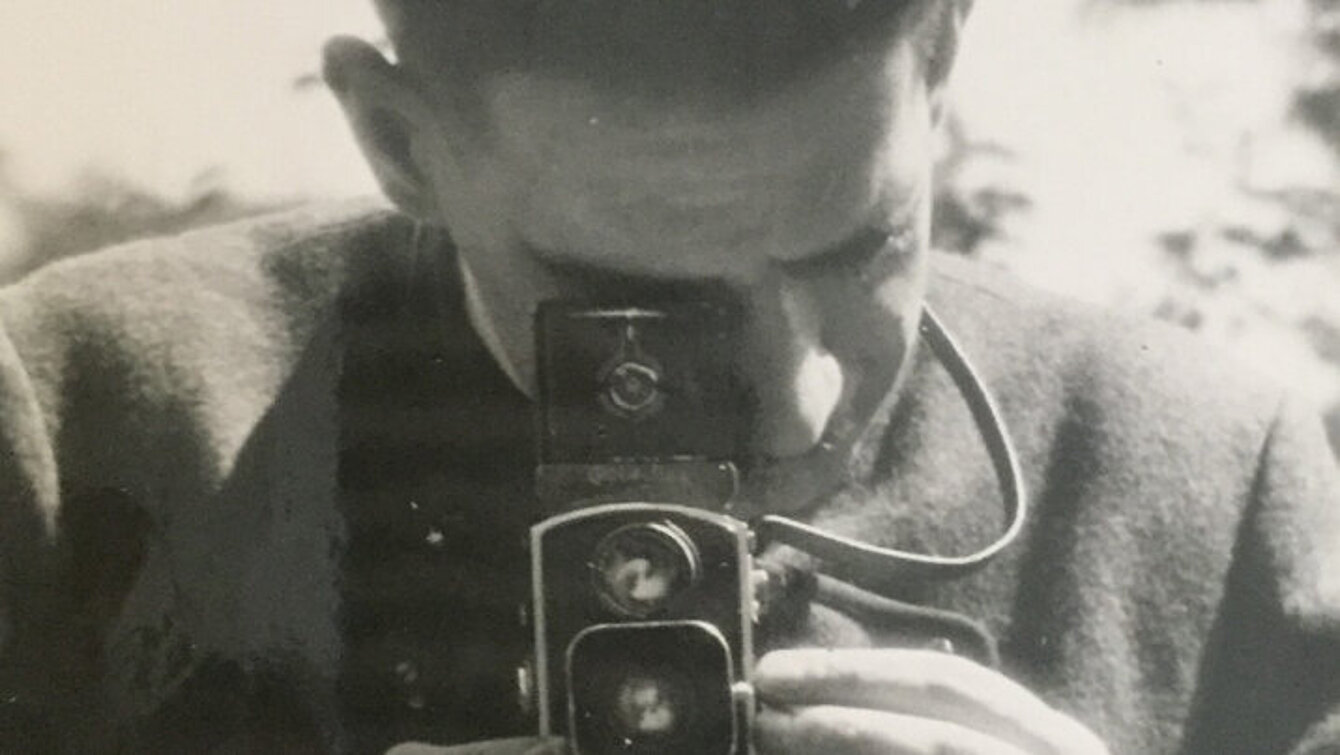

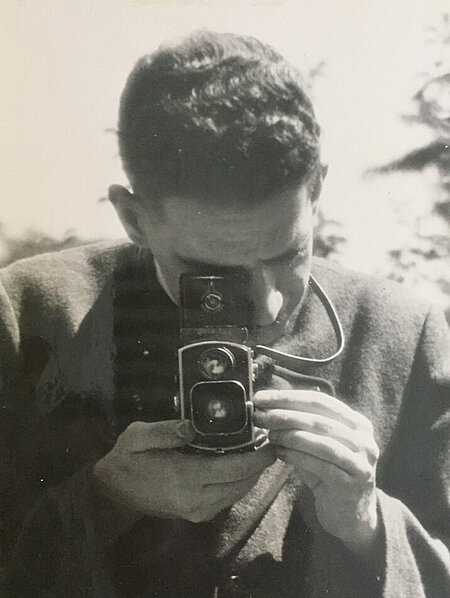

Uto Laur (1904–1996) zählt zu den zu Unrecht unbekannt gebliebenen steirischen Amateurfotografen. Über Jahrzehnte fotografierte er immer wieder auch jene, die auszogen, um die Welt zu erobern, Geschichte zu machen. Er hat das Ende der Habsburgermonarchie, die Folgen des Ersten Weltkrieges, die schwierige Nachkriegszeit, den austrofaschistischen Ständestaat, die dunklen Jahre des Nationalsozialismus und seine Folgen, die Jahre des Wiederaufbaues und die Besatzungszeit miterlebt und mit dem Fotoapparat dokumentiert.

Amateurfotografien des Grazers Uto Laur

Bildinformationen

Die Ordnung des Uto Laur

Am 28. Februar 1990 schrieb ein gewisser Uto Laur, wohnhaft in Graz in der Klosterwiesgasse 59, an die Leiterin der Multimedialen Sammlungen am Joanneum (damals: Bild- und Tonarchiv) Dr. Armgard Schiffer-Eckart: „Da ich heuer bereits das 86. Lebensjahr erreiche mache ich mir Sorgen um mein Bild und Tonarchiv. Es wäre bestimmt schade darum wenn es eines Tages auf einer Sonder Deponie landen würde, den handelt sich bei den Fotos und DIA SERIEN um SEMIPROFESSIONELLE Aufnahmen.“ Sein Archiv umfasse darüber hinaus 27 Super-8-Filme „auf Sicherheitsfilm Basis auf 120 Meter Spulen“, (…) sowie Tonbänder und „Tonbandkassetten“. All dies und diverse technische Geräte – im Schreiben angeführt werden unter anderem ein „Philipps Zweispur Spulen Tonband Gerät“ oder auch ein „Visadron Super 8 Projektor“ – wolle er dem Joanneum nach seinem Tod „gratis und franko“ zur Verfügung stellen.

Fein säuberlich und akribisch aufgelistet, gewährt Laur einen Einblick in sein Ordnungssystem. Selbst der große schwarze Vorzimmerkasten, in dem sich seine Sammlung in seiner Wohnung verwahrt fand, wurde als potenzielles Schenkungsobjekt angeführt. Es erweckt fast den Eindruck, als wäre Uto Laur besorgt gewesen, ein fremdes Archivsystem könnte sich nach seinem Ableben über sein eigenes legen. Es ist wohl Dr. Schiffer-Eckart zu danken, das Laur von der Sinnhaftigkeit der Übergabe zumindest eines Teiles seiner Sammlung schon zu Lebzeiten überzeugt werden konnte.

Bereits im April 1990 erreichte das Joanneum das nächste Schreiben. Erneut beinhaltete es nicht nur detaillierte Auflistungen der zu schenkenden Medienartefakte, sondern sogar eine Einschätzung der Traglast der Kartons, die mit „ca[.] 30 bis 40 kg“5, wenige Tage später gar mit „ca[.] 85 kg“ angegeben wird. „Von vielen Aufnahmen, welche ich seinerzeit als freier Mitarbeiter des alten GRAZER MONTAG in der Stempfergasse gemacht, existieren noch 13 mal 18 Vergrösserungen schwarzweisse Papierbilder auch solche im Format von 7-mal 10 bis PostkartenFormat Steiermark, Graz und Umgebung. Aktuelles Zeitgeschehen und DIVERSES.“

Die Ordnung der Fotovergrößerungen, „Kleinbildaufnahmen“ im Format 13 x 18 cm, umfasste 14 Gebiete:

I.–II. Graz Aufnahmen

III. Steiermark Aufnahmen

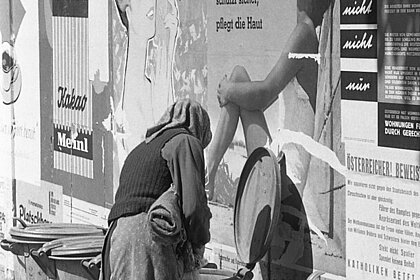

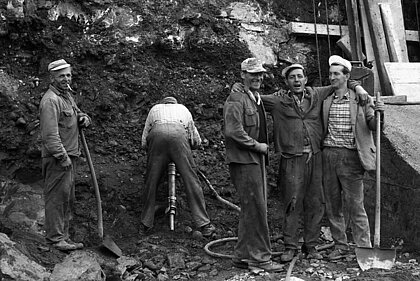

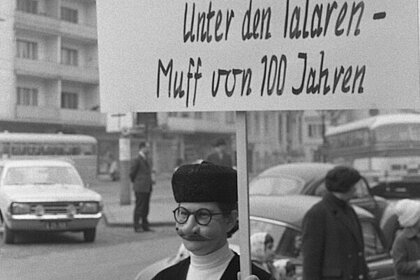

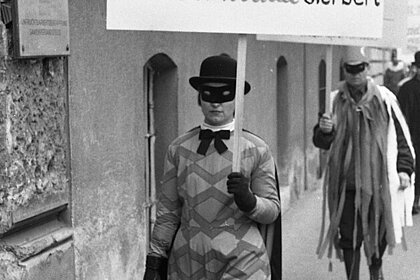

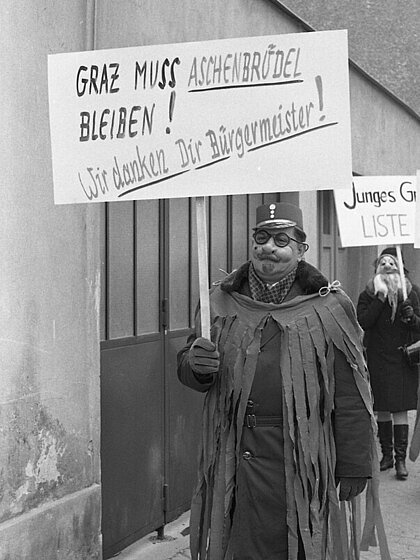

IV. Zeitgeschehen

V. Denkmäler und Kirchen,

VI. Verkehr (Auto, Tram, Bus, Flug)

VII. Post, Bahn und Bahnhof, Seilbahnen

VIII. Genrebilder

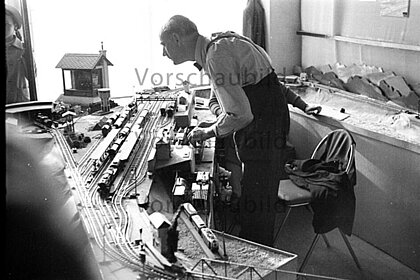

IX. Sachaufnahmen, Stillleben u. Repro

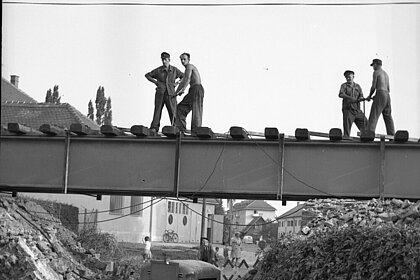

X. Bau und Wiederaufbau

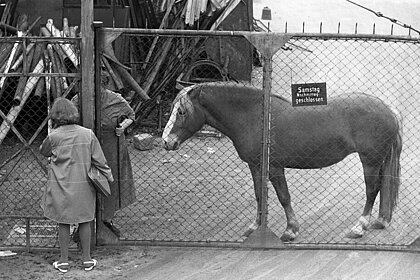

XI. Tierbilder, Zirkus, Reitsport

XII. Festzüge, Umzüge, Trachten

XIII. Winter und Weihnacht

XIV. Kinder und Puppen.

Auch die Color-Dia-Serien waren von „1. Leoben und Göss“ bis „61.–63. Grazer Aufnahmen und Repro.“ geordnet.

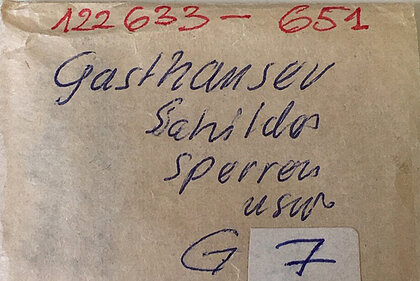

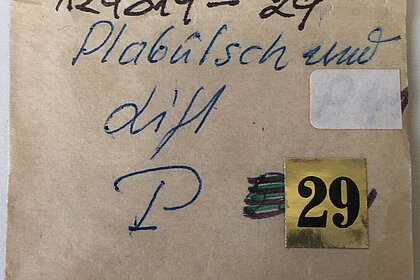

Das Gros stellten jedoch die 5.983 einzeln geschnittenen SW-Kleinbildnegative dar. In sieben Kartons, die wiederum durch ein selbstgefertigtes Stegsystem mehrfach unterteilt waren, fanden sich 1.280 Säckchen, die jeweils zwischen einem und bis zu 20 Negative enthielten. Jedes Säckchen war mit einer handschriftlichen Bezeichnung, im Regelfall mehreren Schlagworten, selten jedoch mit einer Datumsangabe versehen. Die Säckchen selbst waren darüber hinaus nach einem eigenen Nummern- und Buchstabensystem nach Sachgebieten geordnet. Die Fotonegative waren nicht chronologisch, sondern nach Themen/Schlagworten/Hashtags von A1 „Abraham a Santa Clara und Gasse in Graz“ bis Z30 „Zeltweg“ sortiert. Diese Ordnung divergierte jedoch mit den 14 Kategorien, nach welchen die Papierabzüge geordnet waren. Die Angaben auf den Negativsäckchen stammten jedoch nicht ausschließlich von Laur selbst. Das Bild- und Tonarchiv schrieb sich mit Inventarnummernfolgen und weiteren Schlagworten nachträglich auf jedes einzelne Säckchen in das fremde System ein, stülpte ihm quasi sanft seine eigene Kategorisierung über, ohne es jedoch völlig aufzulösen.

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Die Familie Melzer (von Tapferheim)/Laur – ein kurzer historischer Abriss

Uto Laur kam am 14. März 1904 in Durujewo bei Kursk, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt und Industrieort im zaristischen Russland zur Welt. Seine Eltern, Oliva Liedwina Melzer Edle v. Tapferhaim und Hans Laur, heirateten am 3. November 1903 in der evangelischen Kirche zu Kursk in Russland. „Die Braut ist die Tochter des k. u. k. Hauptmannes i. R. Ignaz Melzer Edl[er] v. Tapferhaim und der Frau S. Heinrike Edl[e] v. Melzer in Graz“ berichtete etwa das Grazer Tagblatt.

Sein Vater Hans, ein Fabrikbesitzer und Gutsverwalter, stammte aus Livland, das heute etwa dem Territorium der lettischen Region Vidzeme und dem südlichen Teil Estlands entspricht. Ein Jahr später erblickte der nach dem jüngeren Bruder der Mutter benannte Sohn Uto das Licht der Welt.

Bei einem Besuch in Graz – dem Heimatort Olivas – starb Vater Hans im Dezember 1906 überraschend „im Alter von 43 Jahren infolge [einer] Herzlähmung“. Hans Laur wurde im Familiengrab der Familie Melzer bestattet.

Oliva, hochschwanger, entschied mit dem knapp dreijährigen Uto bei ihrer Familie in Graz zu bleiben. Diese durfte sich seitdem Josef Melzer, Olivas Großvater, 1830 nach 30-jähriger Dienstzeit in den systemmäßigen (Offiziers-)Adelstand erhoben worden war, „Edle von Tapferhaim“ nennen. (Josef Melzer (1774–1843), Leutnant der 1. Abteilung des „galizischen Militär-Grenz-Cordons“ wurde am 28. Oktober 1830 in den Adelsstand erhoben. Auch seine Söhne Leonhard, Josef, Franz und Ignaz schlugen eine Militärkarriere ein. Josef hatte per Schreiben an das Kriegsministerium um die Verleihung des systemmäßigen Adels ansuchen müssen. Als Voraussetzung galten neben der entsprechenden Dienstzeit u.a. ein untadeliges Benehmen und finanziell geordnete Verhältnisse.

Ihr Vater Ignaz Melzer (1817–1906) war als Sohn eines Offiziers in der Bukowina geboren worden und hatte wie sein Vater und seine Brüder eine Karriere als Offizier in der kaiserlichen Armee eingeschlagen. 1848 nahm er im Zuge der Niederschlagung der Ungarischen Revolution bzw. des ungarischen Unabhängigkeitskrieges u.a. am Gefecht bei Munkács teil. Als Hauptmann 1. Klasse wurde Ignaz 1854 in den Ruhestand versetzt. Im Jahre 1877 heiratete er Sara Nagy, die Tochter eines Offiziers, in Graz.

Dort ließ sich die Familie Melzer auch nieder. Denn hier, in der zweitgrößten deutschsprachigen „Großstadt“, war das Leben weitaus günstiger und lebenswerter als in der Hauptstadt der Habsburgermonarchie. Zahlreiche Beamte und Offiziere hatten sich hier angesiedelt – was Graz den Beinamen „Pensionopolis“ bescherte. Die Hauptstadt des steirischen Kronlandes war auch Garnisonsstadt des 3. Korps, in dem Ignaz ab 1880 als „Hilfsarbeiter“ im Kommando tätig war, d.h. er nahm vermutlich um seine Familie besser versorgen zu können wieder eine Tätigkeit auf. Aus der Ehe von Ignaz und Sara (1854–1927) gingen drei Kinder hervor, neben Oliva (1880–1968), Uto (1881– 1961) und Arnulf Ivo (1883–1966). Nach Ignaz Tod am 3. März 1906 lebte Sara als Witwe in Graz: 1897 war sie in der Steyrergasse 70, 1908 in der Jakominigasse 68 und ab 1912 in der Klosterwiesgasse 59 gemeldet, wo Oliva mit ihren Kindern Uto und Cornelia wohnte.

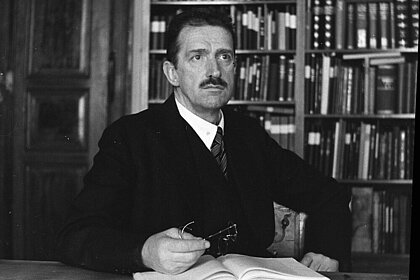

Auch Olivas Bruder Uto – der Namensgeber ihres Sohnes – lebte in der Familienwohnung. Die Karriere des ausgebildeten Lehrers und Verfassers zahlreicher pädagogischer und historischer Schriften wurde mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges unterbrochen.

Zwischen 1915 und 1918 diente er beim k. u. k. Feldjägerbataillon Nr. 9 und kämpfte in Russland und Italien.

Die dabei erlittenen Verwundungen erschwerten nach seiner Rückkehr einen Wiedereinstieg in den Schuldienst. Stattdessen besuchte er im Wintersemester 1919/20 – als sein Neffe mit der Handelsschule begann – als außerordentlicher Hörer einige Vorlesungen an der Universität Graz und promovierte 1923 im Alter von 42 Jahren mit einer Arbeit über das Mittelpersische. Melzer publizierte in dieser Phase Geschichts- und Sprachbücher für Bürgerschulen und begann wissenschaftliche Texte zu verfassen.

Seine antiklerikale, deutschvölkisch-nationale Einstellung erschwerte es ihm, im austrofaschistischen Ständestaat und in den Jahren des Nationalsozialismus beruflich Fuß zu fassen. Später machte er sich als Iranist einen Namen – ohne je in Vorderasien gewesen zu sein. 1961 starb Uto Melzer.

Die Erhebung der Familie in den Adelsstand hatte für den sozialen Aufstieg bzw. Prestige und ein entsprechendes Standesbewusstsein gesorgt. Dieser gesellschaftliche Status ging mit dem Ende der Habsburgermonarchie und dem Adelsaufhebungsgesetz im April 1919 verloren. Nun galt es, sich gesellschaftlich neu auszurichten.

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

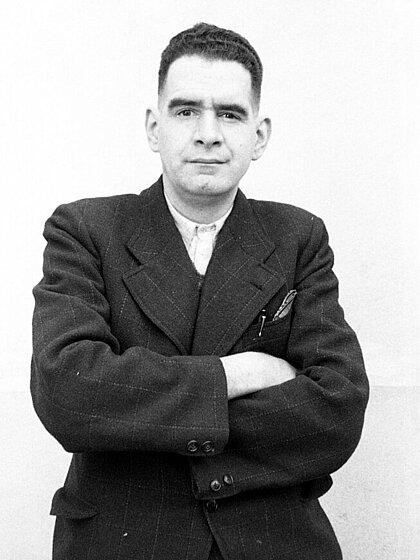

Uto Laur – eine biografische Annäherung

Uto Laur wuchs im Kreise seiner Familie auf – einige Fotografien von gewöhnlichen Alltagssituationen, Familienfesten und gemeinsamen Ausflügen dokumentieren das rege Familienleben. Im gemeinsamen Haushalt wohnten nicht nur Mutter Oliva und seine Schwester Cornelia, sondern auch Großmutter und Onkel Uto. Ob bzw. in wie weit der Onkel auch politisch Einfluss auf die in seinem Haushalt lebenden Kinder ausübte, ist nicht bekannt. Unweit der Familienwohnung befand sich auch das 1906 von Oskar Gierke gegründete Bioskop-Theater, das der kleine Uto regelmäßig mit seiner Mutter besuchte und bei ihm – laut eigenen Angaben – die Begeisterung für Film und Kino weckte. Uto Laur besuchte in den letzten Friedensjahren und schließlich während des „Großen Krieges“ – als der Erste Weltkrieg ausbrach war er zehn Jahre alt – die fünfklassige Volks- und schließlich die Hauptschule in Graz.

Die Kriegserfahrung seines Onkels bzw. die sich zunehmend verschlechternde Alltagssituation mit Andauern des Krieges gingen sicherlich nicht spurlos an Uto vorüber. Der Krieg übte auch Einfluss auf seine Lebenswelt aus: Propaganda und der Dienst am Vaterland sollten den Schulalltag prägen, an einen regulären Schulbetrieb war bald nicht mehr zu denken. Uto und seine Klassenkameraden wurden sicherlich in die „Totalisierung“ des Krieges eingebunden und erledigten ihren „Dienst am Vaterland“ mit ihrer Teilnahme an Sammel- und Fürsorgeaktionen. Ab dem Schuljahr 1919/20 besuchte Uto Laur die zweiklassige Handelsschule in der Grazbachgasse/Pestalozzigasse, unweit der Familienwohnung in der Klosterwiesgasse 59.

Im Jahresbericht der Schule wird Uto als in Fellin/Viljandi, Livland, heimatberechtigt angegeben. (Vgl. ebda. Das Heimatrecht konnte durch Geburt, Verehelichung, Aufnahme in den Heimatverband oder Übernahme eines öffentlichen Amtes erlangt werden. Eheliche Kinder erhielten in jener Gemeinde das Heimatrecht, in der der Vater zur Zeit der Geburt des Kindes heimatberechtigt war. Laur gibt an, bis 1940 „staatenlos“ gewesen zu sein.

Auf seinem Stundenplan stand kaufmännisches Rechnen, Handels- und Wechselkunde oder Buchhaltung – Fähigkeiten, die für seine spätere Tätigkeit als Sekretär, die er ab 1927 aufnehmen sollte, notwendig waren. Seine Jugendjahre waren von Krieg und der allgemeinen Not der Nachkriegszeit geprägt. Der Hungerwinter 1918/19 konnte nur mit ausländischer Hilfe bewältigt werden: Hilfsorganisationen lieferten Lebensmittel in die Steiermark und führten Kinderausspeisungen durch. Auch in der Handelsschule wurden unterschiedliche Hilfssammlungen für die Schülerinnen und Schüler durchgeführt. Am 19. Mai 1927 starb Großmutter Sara in Graz. Sie wurde im Familiengrab am St.-Peter-Friedhof bestattet. Das Grab ziert ein Ritterhelm mit gekreuzten Schwertern – das Wappen derer von Tapferhaim. Auf dem Partezettel, den die Familie im „Neuen Grazer Tagesblatt“ veröffentlichen ließ, wird Uto als Sekretär angeführt.

Sein Auskommen fand Uto Laur zwischenzeitlich – nach eigenen Aussagen – auch durch Anstellungen in einer Bank und bei der Großdeutschen Partei, ehe er als Operateur in den Grazer Tonlicht-Spielen um 1931 eine Beschäftigung fand.

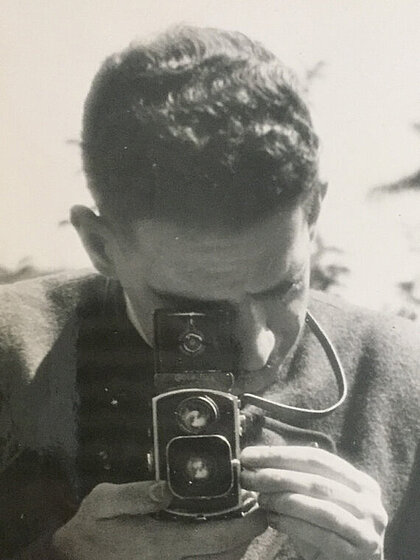

Die in jungen Jahren geweckte Begeisterung für den Film und neue Medien hatten nun auch Auswirkungen auf seinen Beruf; über 50 Jahre lang sollte er als Filmvorführer tätig sein. In dieser Funktion oblag ihm die Pflege und Wartung der Filmapparate, aber auch die Reparatur der gezeigten Filme. Dafür waren fundierte technische Kenntnisse, vor allem der Optik und Elektronik notwendig. Daneben interessierte sich Uto Laur auch für die Fotografie. Spätestens seit den 1930er-Jahren war Uto Laur auch als Amateurfotograf aktiv. Wie es dazu kam, dass sich bereits Mitte der 1930er-Jahre gelegentlich die eine oder andere fotografische Aufnahme von ihm in einer Zeitung oder Zeitschrift abgedruckt findet, muss leider unbeantwortet bleiben.

Am 12. März 1938 erfolgte der sogenannte „Anschluss“ Österreichs an Hitler-Deutschland. Einige Tage später dokumentierte Uto Laur mit seiner Kamera das sich stark veränderte politische Klima in der steirischen Gauhauptstadt. Laur blieb vorerst weiterhin als Filmvorführer im Kino – das während der NS-Zeit einen erheblichen Aufschwung erlebte – tätig.

1940, im Alter von 36 Jahren, erhielt er die Einberufung zur Deutschen Wehrmacht, aus der er im Mai 1941 bereits wieder entlassen wurde. Bis zum Kriegsende 1945 wurde er „zum langfristigen Notdienst im Zollgrenzschutz“ als Hilfszollassistent eingesetzt. Nur eine Handvoll von Laurs fotografischen Aufnahmen dokumentiert seinen „Kriegseinsatz“ und die Jahre 1940 bis 1945.

Das Ende des NS-Regimes erfolgte im Mai 1945. Von der behördlichen Registrierungspflicht nach dem Verbotsgesetz vom 8. Mai 1945 war auch Uto Laur betroffen. Er kommt dieser Pflicht am 23. Juni 1945 nach. Nach eigenen Angaben war er von Februar bis November 1940 nur NSDAP-Parteianwärter gewesen und im November 1940 zur Wehrmacht eingerückt. Laur, als „minderbelastet“ eingestuft, erhebt dagegen erfolgreich Einspruch und wird aus der Registrierungsliste gestrichen. (Seine Schwester Cornelia, mit der er in der Familienwohnung in der Klosterwiesgasse 59 lebte, war seit Juli 1940 NSDAP-Mitglied. Er übte weiter seinen Beruf als Operateur im Kino aus und war auch wieder mit seiner Kamera unterwegs. Als freiberuflicher Fotograf belieferte er ab 1946 verschiedene lokale Zeitungen über mehrere Jahrzehnte mit Bildern.

1983 wurde Uto Laur pensioniert. Vermutlich nutzte er die freie Zeit, um seinen umfangreichen Fotonachlass zu ordnen, den er 1991 dem damaligen Bild- und Tonarchiv des Joanneums übergab. 1996 starb Laur in Graz, er wurde im Familiengrab beigesetzt.

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Ein vergessener Grazer Bildchronist

Der Versuch, die Aktivitäten von Uto Laur als Amateurfotograf zu rekonstruieren, führt freilich zuerst zu einer intensiven Analyse seines in den Multimedialen Sammlungen verwahrten, mehr als 7.500 Aufnahmen umfassenden fotografischen Nachlasses. Erinnert sei an dieser Stelle auch daran, dass Uto Laur selbst in einem Schreiben aus dem Jahr 1990 von seinem nur noch teilweise erhaltenen Fotoarchiv sprach. Die Quellenlage darf demnach als äußerst mangelhaft bezeichnet werden, findet sich darüber hinaus doch neben den bereits zitierten Briefen nur ein wenige Zeilen umfassender Text zu Laurs Biografie, der aufgrund seines Inhaltes und der Schreibweise die Vermutung nahelegt, dass die darin enthaltenen Informationen von einem Gespräch mit Uto Laur selbst stammen dürften. Offensichtlich wurde leider, wie damals im Bild und Tonarchiv durchaus üblich, mit Laur kein biografisches Interview geführt und auf Tonband aufgenommen.

Wenngleich nur ein Bruchteil der Fotografien Laurs mit oft nicht korrekten Datumsangaben versehen ist, zeigte sich doch bald, dass sie in einem Zeitraum von Mitte der 1930er-Jahre bis in die 1980er-Jahre entstanden sind. Unter Berücksichtigung der biografischen Daten von Uto Laur mag es wenig überraschen, dass der überwiegende Teil der Fotografien aus den ersten 25 Jahren nach Kriegsende im Mai 1945 stammt. Wenngleich wir von keinerlei fotografischer Ausbildung des Uto Laur wissen, gelang es dem offensichtlich passionierten Amateurfotografen bereits ab Mitte der 1930er-Jahre, dass vereinzelte seiner Fotografien in Zeitungen und Zeitschriften, etwa in der „Bilder-Welt“ oder in „Das interessante Blatt“, publiziert wurden.

Die Anzahl der erhaltenen Fotografien aus den Jahren vor dem Kriegsende 1945 ist sehr gering. Und doch dokumentieren sie – aus heutiger historischer Distanz betrachtet – punktuell nicht nur einen dem Ende geweihten autoritären Ständestaat, sondern auch, um eine Bezeichnung Uto Laurs zu verwenden, jene „Umbruchszeit“, die am 12. März 1938 in den sogenannten „Anschluss“ mündete. Marschierende illegale Nationalsozialisten in der Grazer Herrengasse zählen ebenso dazu wie die einzigen zwei bekannten Aufnahmen, die NS-Posten zeigen, welche Passantinnen und Passanten am Einkauf in Geschäften jüdischer Eigentümerinnen und Eigentümer hinderten. Als bildliche Zeugen eines massenmörderischen, rassistischen, antisemitischen und diktatorischen Unrechtsystems verlieren sie ihre bildinhaltlich scheinbar banale Alltäglichkeit oftmals erst auf den zweiten Blick. Ob es sich bei diesen teilweise sehr raren Fotografien tatsächlich um die einzigen handelt, die Laur in diesen Jahren produzierte, darf bezweifelt werden. Die wenigen Aufnahmen aus den Jahren 1940 bis Kriegsende 1945 zeigen ihn als Hilfszollassistenten an der steirischen Südgrenze.

Bereits kurz nach Kriegsende war Uto Laur wieder mit seiner Fotokamera in Graz und der Steiermark unterwegs, um „Aktuelles Zeitgeschehen und Diverses“, so schrieb er am 28. Februar 1990, auf seinen Bildern festzuhalten. Ab 1946 finden sich Fotografien von Uto Laur über mehrere Jahrzehnte in verschiedenen Zeitungen (z. B. „Österreichische Zeitung“, „Neue Zeit“, „Kleine Zeitung“, „Grazer Montag“) abgedruckt. Zwei Aufnahmen des zu diesem Zeitpunkt noch als „minderbelastet“ eingestuften Uto Laur, nämlich jene von der Enthüllung des „Ehrenmals für die Freiheitskämpfer“ am Grazer Zentralfriedhof, schafften es sogar auf die Titelseite der Ausgabe des Organs der Sozialistischen Partei Steiermarks „Neue Zeit“ vom 3. November 1946. In den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten begleitete Uto Laur als lokaler Bildchronist den Alltag seiner Mitmenschen mit der Kamera. Zurückhaltend und von den Fotografierten oft unbemerkt oder kaum beachtet, galt sein Interesse der allmählichen Rückkehr einer lange entbehrten normalen Lebenswelt. Graz, die einstige „Stadt der Volkserhebung“, in der die Folgen des Krieges nicht nur baulich in Form der Bombenruinen noch Jahrzehnte sichtbar sein werden, ist als Hintergrundkulisse auf seinen Fotografien omnipräsent.

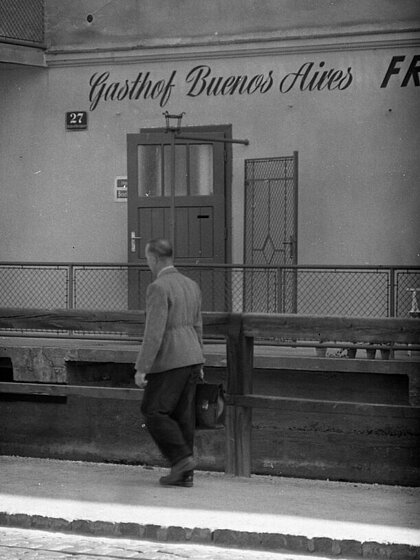

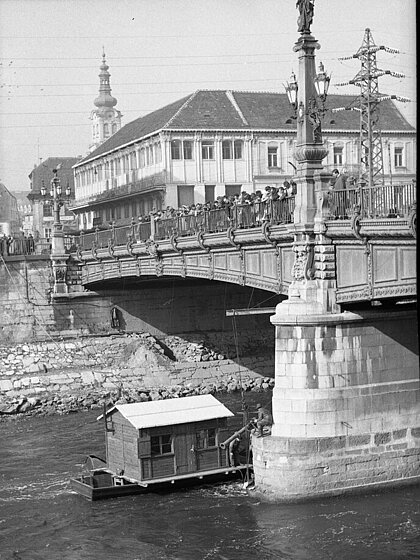

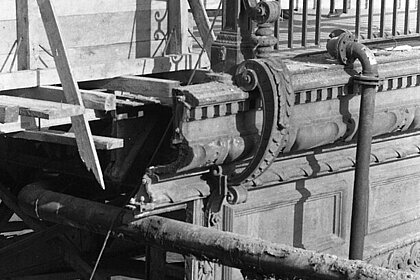

Seine Fotografien – vor allem jene aus den 1950er- und 1960er-Jahren – zeigen auf den ersten Blick nicht die „große Geschichte“. Nur selten finden sich prominente Persönlichkeiten abgebildet. Und obgleich Hunderte seiner fotografischen Aufnahmen in den ausgehenden 1950er-Jahren bis Ende der 1960er-Jahre im Lokal- und Chronikteil des „Grazer Montag“, bei dem er nach eigenen Angaben „freier Mitarbeiter“ war, erschienen sind, ist Uto Laur als Fotograf völlig unbekannt und unbeachtet geblieben. Vielleicht liegt dies vor allem in der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung alltäglichen Belanglosigkeit seiner Bildinhalte. Im „Grazer Montag“ illustrierten seine Fotografien, im Regelfall kleinformatig abgedruckt und unattraktiv präsentiert, Kurzbeiträge, die von Veränderungen des Grazer Ortsbildes wie etwa dem Abriss von alten Häusern, dem Neubau von Brücken und ersten Hochhäusern ebenso wie von der Einführung von Zigarettenautomaten oder auffällig gestalteten Schaufenstern berichteten.

Ein weitere Ursache liegt sicherlich darin, dass Uto Laur, wenngleich er in der Wochenzeitung „Grazer Montag“ in den Jahren 1958 bis 1968 mit mehr als 400 Fotografien auf mindestens 383 Seiten vertreten war, kein einziges Mal als Fotograf in einem Fotocredit namentlich genannt wurde.

In der Tageszeitung „Neue Zeit“ erscheint Uto Laur Anfang der 1960er-Jahre auch wiederholt als Verfasser von Beiträgen wie beispielsweise „Ein Land in der Mühle der Geschichte“, „Als es noch ,Mondferien‘ gab“, „Das Lied – Spiegelbild der Volksseele“, „Ein Jahrtausend Berg- und Hüttenwesen“, „Er entriß dem Himmel den Blitz“, „,Der Wunderaffe‘ im Grazer Schauspielhaus“. Im Regelfall steuerte er eine seiner Fotografien als Bebilderung bei.

Wobei hinzugefügt werden muss, dass nur jene Fotografien, von welchen sich die Negative oder die Papierabzüge in den Multimedialen Sammlungen finden, gezählt werden konnten. Es darf als wahrscheinlich angenommen werden, dass er auch die Kurztexte/-artikel verfasst hat, welche die Fotografien begleiteten. Das Außergewöhnliche an der nur vermeintlich belanglosen „chronischen“ Bilderwelt des Grazer Uto Laur ist, dass er – oftmals unbemerkt von den Protagonistinnen und Protagonisten seiner Bilder – Menschen nicht nur in ihrem Alltag, sondern auch in Momenten zwischen Euphorie, Verzweiflung und Zuversicht festhielt. Im Mittelpunkt seiner Bilder stehen die Menschen, denen er stets mit Respekt und Feingefühl in deren jeweiliger Lebenssituation begegnete. Seine Aufnahmen scheinen frei von jeglicher Manipulation oder Inszenierung. Uto Laur ist „einer von ihnen“, und so fotografierte er seine Mitmenschen weder von oben herab noch verklärt, sondern stets auf Augenhöhe.

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen