13.-15.03.2024

Bewegung im Inneren

Beteiligende Organisationskulturen im Museum

Bildinformationen

In diesen spannungsreichen Zeiten kommt vieles in Bewegung, in der Gesellschaft und auch in Museen. Wie diese altehrwürdigen Institutionen offener, weniger hierarchisch und partizipativer werden können, damit befasste sich vom 13. bis 15. März 2024 der Workshop "Bewegung im Inneren" in Innsbruck.

Ein Bericht von Franziska Dunkel.

Unsere Zeiten sind VUKA. Wusste ich auch nicht. Das heißt, ich wusste, dass sie volatil, unsicher, komplex und von Ambiguität gekennzeichnet sind. Aber das Akronym kannte ich nicht. In diesen spannungsreichen Zeiten kommt vieles in Bewegung, in der Gesellschaft und auch in Museen. Wie diese altehrwürdigen Institutionen offener, weniger hierarchisch und partizipativer werden können, damit befasste sich vom 13. bis 15. März 2024 eine von Rosanna Dematté und Karoline Boehm konzipierte Weiterbildungsveranstaltung der Museumsakademie Joanneum zusammen mit den Tiroler Landesmuseen Innsbruck.

Neue Organisationsformen im Inneren

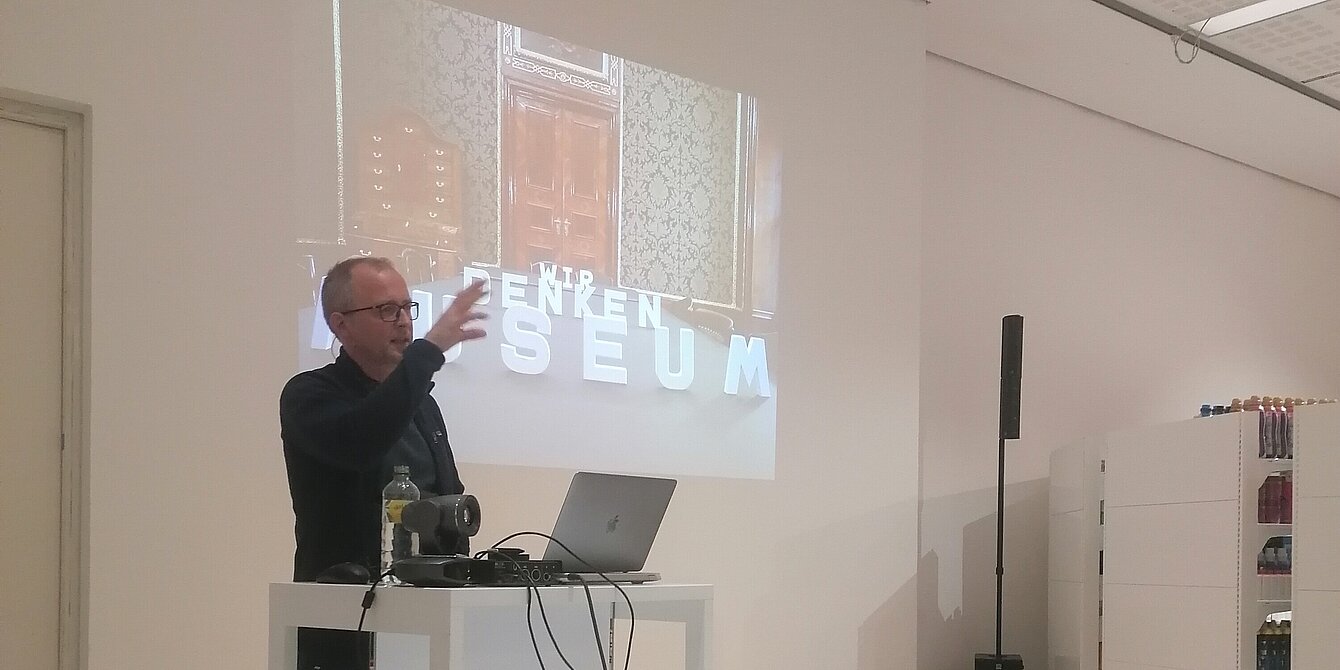

Dass das Thema auf den Nägeln brennt, zeigte die rege Beteiligung von Museumsarbeiter*innen aus Österreich, der Schweiz und Deutschland, viele davon in Führungspositionen. Es referierten Direktorinnen und Direktoren, eine Co-Leiterin – und einer, der als Leiter explizit keine Vorgaben machen will, Andreas Rudigier, der neue Geschäftsführer der Tiroler Landesmuseen. Er berichtete in seinem Vortrag „Dialog mit der Gesellschaft. Impulse zur Öffnung traditioneller Organisationen am Beispiel des vorarlberg museums und der Tiroler Landesmuseen“ vor allem von seinen Erfahrungen als Geschäftsführer der Montafoner Museen und Direktor des vorarlberg museums. Er empfahl zum einen Respekt – Respekt vor der Gesellschaft, die sich Museen leistet, Respekt vor der Geschichte der Institution und den Sammlungen, in denen sie sich spiegelt. Zum anderen plädierte er für den Dialog mit der Gesellschaft und die Akzeptanz kritischer Stimmen – wie der Graffitis an der Fassade des vorarlberg museums. Er möchte Raum geben, nicht Raum füllen. Und er warnte vor der Illusion, alle mitnehmen zu können. Den Tiroler Landesmuseen stehen spannende Zeiten bevor.

Bildinformationen

Die Stadtmuseum Graz GmbH (Graz Museum, Graz Museum Schlossberg, Stadtarchiv Graz) hat sich schon im Januar 2023 auf den auf fünf Jahre ausgelegten Weg der Demokratisierung gemacht, wie Direktorin Sibylle Dienesch in ihrem Vortrag „Demokratisierung als begleiteter, gesamtheitlicher Prozess“ erläuterte. Ziel war es, das Stadtmuseum zu einem zentralen Ort gesellschaftlicher Verhandlung und somit zu einem „Demokratie-Generator“ zu machen, was auch eine Enthierarchisierung der Organisation voraussetzt. Als Betriebswirtin und systemische Trainerin, die schon seit 2006 in der Geschäftsführung der Stadtmuseum Graz GmbH arbeitete, hatte Sibylle Dienesch die besten Voraussetzungen, um Veränderungen in den Strukturen und der internen Kommunikation hin zu mehr Durchlässigkeit selbst erfolgreich zu steuern. Drei Monate hatte das rund 50-köpfige Team Zeit, sich intensiv diesen Umstrukturierungsprozessen zu widmen und auch darüber hinaus ist das gesamte Team maßgeblich beteiligt. Strategische Aufgaben wie die Jahresprogrammplanung werden nun in einem mehrstufigen Prozess teils vom gesamten Team, teils von Repräsentant*innen und/oder der Geschäftsführung in einem offen kommunizierten Prozess übernommen. Langfristig sollen noch mehr Akteur*innen der Stadtgesellschaft einbezogen werden. Die Wechselausstellungen behandeln konsequent aktuelle und brisante Themen wie Protest (2023), Natur (2024) oder Demokratie (2025), auch in der Hoffnung, so Denkanstöße zu geben und in den Dialog mit den Bewohner*innen der Stadt zu kommen.

Bildinformationen

So kanns gehen … Einführung in die Soziokratie

Die Unternehmensberaterin Claudia Trenkwalder (Die Beraterinnen, Innsbruck) stellte die „Soziokratie als partizipative und effektive Zusammenarbeit in Teams und Organisationen“ vor. Von ihr habe ich das schöne Wort VUKA gelernt. Und mich mit ihr in die Soziokratie verliebt. Sozio-Kratie heißt Herrschaft der Gefährt*innen. Es ist eine Methode der „neuen Arbeit“ bzw. „New Work“, die Mitarbeiter*innen an wichtigen Entscheidungsprozessen gleichberechtigt beteiligt. Die Organisation kann so von der „Schwarmintelligenz“ profitieren, für die Mitarbeiter*innen bedeutet dies „Empowerment“. Denn wenn man die Strukturen verändert, wachsen die Menschen. Mich fasziniert daran, dass die Einführung der Soziokratie relativ einfach erscheint – vorausgesetzt, die Führungskräfte wollen Macht abgeben. Dafür bekommen sie zufriedene, hochmotivierte Mitarbeiter*innen, wie das Beispiel der pädiatrischen Abteilung der Oberschwabenklinik in Ravensburg zeigt. Seit diese Abteilung soziokratisch aufgestellt ist, gibt es keinen Personalmangel mehr, sagt Frau Trenkwalder; denn es hat sich herumgesprochen, dass die Arbeitsbedingungen dort angenehm sind. Man kann also auch in sehr kleinen Schritten Teile der Organisation soziokratisieren.

Die Soziokratie beruht auf vier Basisprinzipien: 1. Entscheidungen werden im Konsent getroffen. Nicht im Konsens. Es müssen nicht alle dafür sein, aber es darf keinen schwerwiegenden Einwand geben. (Dass in hierarchischen Machtverhältnissen die „Oberen“ definieren können, was als schwerwiegender Einwand gilt, steht auf einem anderen Blatt. Soziokratie muss von oben gewollt und gut moderiert eingeführt werden.) 2. Das Prinzip der Kreisorganisation sorgt dafür, dass innerhalb eines definierten Rahmens Entscheidungen autonom getroffen werden. 3. Da im Lenkungskreis die Abteilungsleiter*innen genauso vertreten sind wie gewählte Delegierte aus ihren Abteilungen, ist eine enge Verschränkung von oben und unten gewährleistet (Prinzip der doppelten Verknüpfung). 4. Die Repräsentant*innen werden nach klarer Definition der Aufgaben in offener Diskussion im Konsent gewählt. Dadurch kommen die am besten Geeigneten zum Zug; Voraussetzung ist die Bereitschaft, das eigene Ego hintanzustellen. Ohne Vertrauensbasis funktioniert die Soziokratie nicht.

Bildinformationen

Ist das Kunst – oder kann man es kaufen?

Wir tagten mitten in einem Kunstwerk. Oder war es doch ein Supermarkt? Jedenfalls waren wir umringt von prächtig geschnitzten Regalen, gefüllt mit normal ausgepreisten handelsüblichen Lebensmitteln. Eine Kasse gab es auch. Kund*innen allerdings keine, da der Supermarkt seinen Kundenbetrieb zugunsten unserer Arbeitsatmosphäre für zwei Tage unterbrechen musste. Die Installation Interim Measure (in Kooperation mit der Tiroler Supermarktkette MPreis) war Teil der großen Ausstellung The Museum Game der Trentiner Künstlerin Anna Scalfi Eghenter. Entstanden war sie in Corona-Zeiten in einem Theater – als man in Italien nicht mehr ins Theater gehen durfte, in Supermärkte schon. In ihrer ironisch-kritischen Verfremdung von Nutzungsgewohnheiten und -regeln ist die Installation typisch für das Werk der Soziologin/Künstlerin, deren Arbeiten zum Nachdenken über die politischen, juristischen oder sozialen Normen unseres Zusammenlebens anregen. Bei Interim Measure funktionierte die aus dem ursprünglichen Kontext gerissene Arbeit – jedenfalls für die Zeit unserer Tagung – nicht gut. Doch die anderen Installationen und Performances, die Anna Scalfi Eghenter in ihrer Ausstellungsführung „Künstlerische Praxis und Organization Studies“ erläuterte, waren eindrücklich, wie beispielsweise die Fahnenreihe Welcome to Italy. Eine Reihe von 75 Flaggen repräsentiert hier alle Länder, in deren Parlamenten im Jahr 2007 mehr Frauen saßen als in Italien, das mit einem Parlamentarierinnenanteil von 17,3 % weltweit auf Platz 76 lag und das Schlusslicht der Installation bildet. Alle Fahnen sind abgeschnitten, verkürzt auf den Anteil, den Frauen in den jeweiligen Parlamenten haben. Von der Flagge von Spitzenreiter Ruanda sieht man demnach 48,8 %, von der italienischen Tricolore nur 17,3 %. Eine augenfällige Verstümmelung demokratischer Repräsentation! Viele Performances waren filmisch dokumentiert, doch es gab auch Aufforderungen zur Interaktion. Beim Spiel „Agonale“ nehmen die Teilnehmer*innen zweier antagonistischer Gruppen an weit entfernten, rollbaren Hälften eines runden Tisches Platz. Nun gilt es, die gegenüberliegende Gruppe von den eigenen Argumenten nicht unbedingt zu überzeugen, aber sie ihr zumindest verständlich zu machen. Ist das gelungen, darf die jeweilige Sprecher*innen-Gruppe samt Tisch ein Feld ins Innere vorrücken, bis am Ende der runde Tisch zusammengefügt ist und die Gruppen einander ganz nah in die Augen schauen. Für uns Workshopteilnehmende war es nur ein kurzweiliges Rollenspiel, aber es haben so auch schon Klimaschützer*innen und Vertreter*innen von Bauernverbänden Verständnis für die andere Seite entwickelt. Damit wird die Kunstperformance zum unmittelbar demokratiefördernden Akt.

Bildinformationen

Experimente

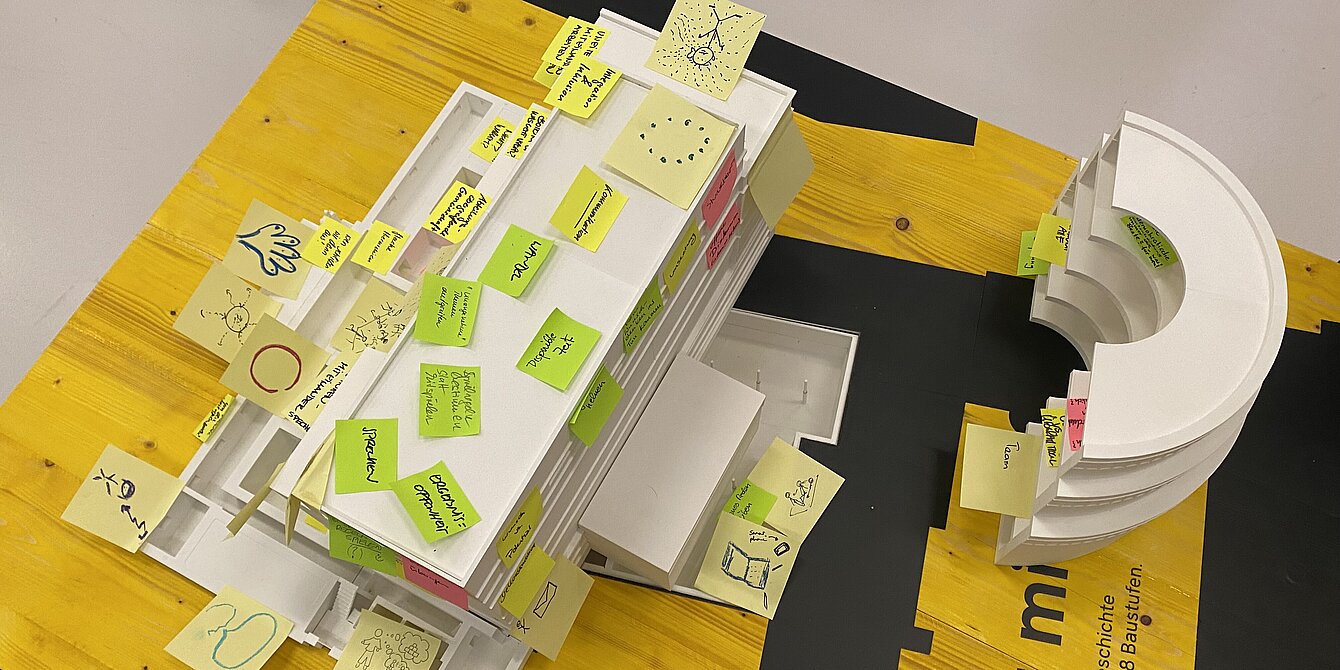

Ging es am Donnerstag vor allem um strukturelle Veränderungen in Museen, wurden am Freitag nochmals einige Praxiserfahrungen geschildert. Katharina Walter, Leiterin des Bereiches Kulturvermittlung der Tiroler Landesmuseen, berichtete von den „Erfahrungen aus drei Monaten Experiment und Reflexion im Ferdinandeum, Innsbruck“. Die Idee zum „Festival zum Aufbruch“ – als Vorbereitung des bevorstehenden Umbaus und der damit verbundenen dreijährigen Schließung des Hauses – kam vom interimistischen Geschäftsführer Karl C. Berger. Umgesetzt wurde das „Forum Museum“ aber von über 50 Mitarbeiter*innen der Tiroler Landesmuseen aus den verschiedensten Abteilungen, und der call for ideas richtete sich an das gesamte Haus. Das Museum wollte sich nach innen und außen für neue Perspektiven öffnen; den räumlichen Rahmen lieferte Anna Scalfi Eghenters Arbeit Cantiere Tempo (Baustelle Zeit), in der die Baustelle zur Bühne, zum Podium, Begegnungsort und Diskussionsort wurde. Bei der Entwicklung spielen Hierarchien (k)eine Rolle – die Menschen mussten vertraute Rollen verlassen und alte Muster hinterfragen, was nicht immer leichtfiel. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Es gab Architekturgespräche, Filme, eine Telefonzelle der Wünsche, Kreativworkshops, Tandemführungen unter dem Motto Perspektivenwechsel, das Büro auf der Baustelle, Apéros und Musik. Bei freiem Eintritt kamen zu den 80 Veranstaltungen zwischen dem 23. November 2023 und dem 31. Januar 2024 rund 8.000 Besucher*innen. Für das Publikum, die Teambildung und die Überlegungen zur Neustrukturierung des Ferdinandeums war das Projekt auf jeden Fall ein Gewinn.

Bildinformationen

Matthias Beitl, der Leiter des Volkskundemuseums Wien und Präsident des Museumsbunds Österreich, berichtete über „Bewegung im Soziotop“. Sein Team hatte sich 2018 auf eine „Reise“ gemacht, um sich als Institution Volkskundemuseum neu zu betrachten und weiterzuentwickeln. Teil davon war ein „institutionelles Zwischenjahr‘“, in dem die Arbeit an Sonderausstellungen ruhte und jede*r Mitarbeitende machen konnte, was er oder sie schon lange ausprobieren wollte. Einzige Vorgabe: Das Museum musste davon profitieren, seien es Reisen, Sprachkurse oder andere Horizonterweiterungen. Corona machte einen kleinen Strich durch diese Rechnung; dennoch ergaben sich „neue Synapsen“. Team-Besprechungen werden als Zoom-Konferenzen abgehalten und auch wer nicht dabei ist, kann sie wie Radio im Hintergrund mitlaufen lassen und bleibt so en passant informiert. Leitidee sind die „20 Herausforderungen für eine öffentliche Institution“ von Martin Fritz – von „1. Sei aufregend!“ über „8. Biete Deine Ressourcen zur kostenfreien Nutzung an!“ bis zu „15. Handle fair und nimm gegen Ungerechtigkeit Stellung“.

Bildinformationen

Nadia Schneider Willen berichtete in einem Online-Talk über „Ein Kollektiv an der Leitung“ am Migros Museum für Gegenwartskunst in Zürich. Die Schweizerische Genossenschaft Migros ist die größte Arbeitgeberin der Schweiz. In ihrer Satzung ist das Migros-Kulturprozent verankert: Ein Prozent des Umsatzes muss der Gesellschaft in Form von Kulturförderung zurückgegeben werden. 1996 wurde aus diesen Mitteln das Migros Museum für Gegenwartskunst im Löwenbräu Zürich eröffnet. Eher zufällig, wegen Erkrankung der Geschäftsführerin, etablierte sich in den 2020er-Jahren ein Interimsleitungsteam, das seit dem 1.12.2023 offiziell zum fünfköpfigen Leitungskollektiv wurde. Dies soll auch ein Zeichen für zeitgemäße Führungsstrukturen in der Kunstszene setzen. Offenbar funktioniert es gut, die fünf Bereichsleiter*innen Ausstellungen, Kommunikation, Programme, Sammlung und Verwaltung haben alle die gleiche Verantwortung für das Gesamtprogramm; Fachrolle und Leitungsrolle sind strikt getrennt. Das Team trifft sich alle zwei Wochen und entscheidet nach dem Konsentprinzip (siehe Soziokratie). Die anderen rund 15 Mitarbeitenden sind punktuell eingebunden, eine generelle Auflösung der Hierarchien ist hier aber im Augenblick nicht angestrebt.

Der theoretische Rahmen: radikale Demokratie im Museum?

Gerahmt wurde der Workshop von zwei wissenschaftlichen Vorträgen. Die Kunstvermittlerin, Kuratorin und Professorin Nora Sternfeld denkt schon lange über eine Neudefinition des Museums als radikaldemokratische Einrichtung nach, an der alle gesellschaftlichen Gruppen teilhaben können. In ihrem Eröffnungsvortrag setzte sie sich kritisch mit dem Problem der Repräsentation im Museum in einer neoliberal agierenden Gesellschaft auseinander.

Bildinformationen

Die neueste ICOM-Definition kritisierte Sternfeld als „Mission“, als letztlich neoliberale Praxis, den Wunsch zur Wirklichkeit zu erklären. Sie hielt ihre eigene Definition dagegen: Das Museum als Ort, an dem historische Überlieferungen, Objekte und unterschiedliche Akteur*innen zusammenkommen, um sich damit auseinanderzusetzen, was geschehen ist, darüber zu verhandeln, was dies für die Gegenwart bedeutet, und wie sich eine Zukunft imaginieren lässt, die mehr ist als die Verlängerung der Gegenwart. Stärker als in ihren früheren Statements betonte sie die Bedeutung des Archivs als Speicher von Wissen, um Fake News entgegentreten zu können. Das radikaldemokratische Museum soll Gegenöffentlichkeit organisieren, alternatives Wissen kumulieren, Vermittlung radikalisieren. Kritisch hinterfragt sie die gern verbreitete Behauptung, dass das Museum „allen“ gehört, denn immer noch sind viele Menschen strukturell ausgeschlossen. Sie warnte vor dem Etikettenschwindel der Pseudopartizipation; man müsse um die Spielregeln spielen dürfen, statt nur mitzuspielen. Sie sieht eine Tendenz zur Schwächung der Repräsentation in der Demokratie und fordert, den Kern der Demokratie neu zu finden, um die Demokratie freier, gleicher und solidarischer zu machen.

Bildinformationen

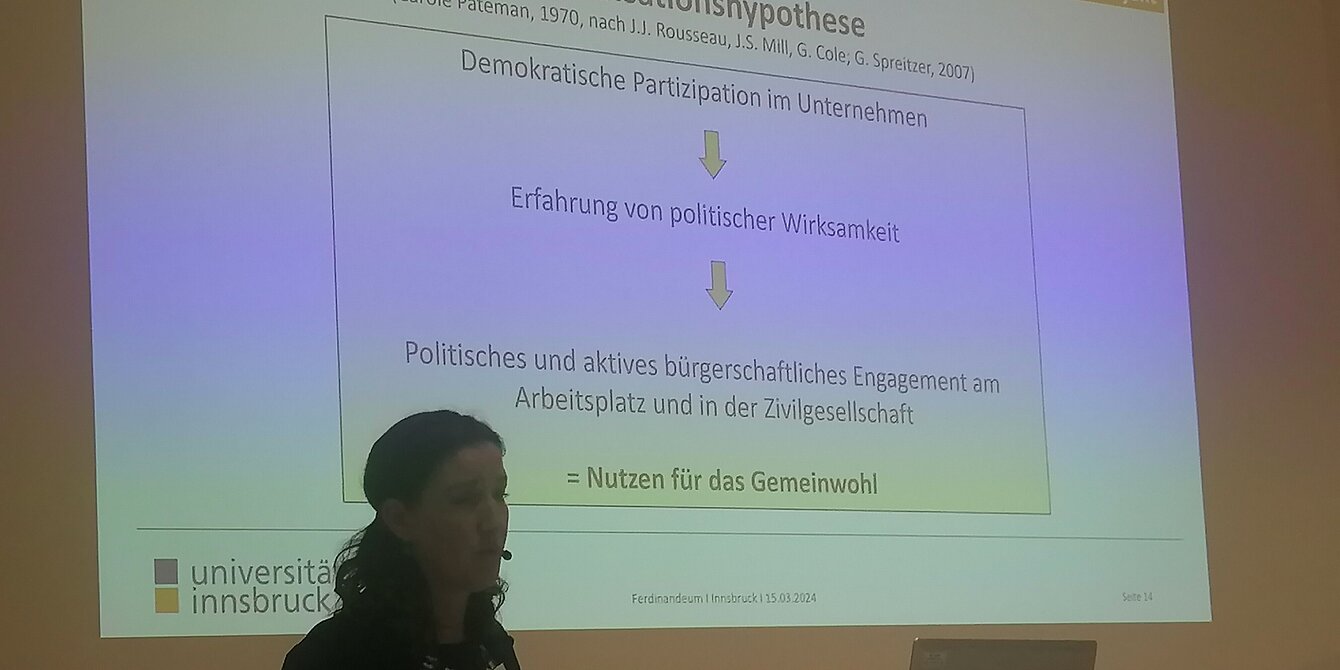

Zum Abschluss stellte Christine Unterrainer (Universitätsassistentin am Institut für Psychologie der Universität Innsbruck) „Demokratische Strukturen in Organisationen aus Sicht der Psychologie“ vor. Ihr Institut untersucht seit Jahren in einer großangelegten Studie partizipative Organisationspraktiken (ODEM-Projekt). Die Forscher*innen entwickelten eine zehnstufige Typologie von U1 (hierarchisch strukturierte Organisation) bis U10 (selbstverwaltete Produktivgenossenschaft) und analysierten mithilfe von Fragebögen die individuell erlebte Partizipation. Demokratische Organisationsstrukturen und ein wahrgenommener hoher Grad an Mitbestimmung führten ihren Studien zufolge nicht nur zu höherer Arbeitszufriedenheit und Motivation, sondern auch zu stärkerem sozialen Engagement in der Freizeit. Nicht nur Mitarbeitende und Unternehmen, sondern auch die Gesellschaft insgesamt profitiert also von demokratischen Organisationsstrukturen. In einer weiteren Studie konnte das Team die noch aus dem 19. Jahrhundert stammende These widerlegen, dass demokratisch verfasste Organisationen sehr schnell „degenerieren“, also entweder verschwinden oder sich zu hierarchischen Strukturen zurückentwickeln. Von 74 langfristig untersuchten Unternehmen waren nur 7 degeneriert, 20 hatten eine Tendenz dazu, 39 hatten ihren Status erhalten können und 8 hatten sich regeneriert. Demokratische Organisationsstrukturen sind also durchaus nachhaltig.

Die Teilnehmer*innen des Workshops waren sich einig: Es lohnt sich, demokratische Organisationsprinzipien einzuführen, auch wenn dies ein mühsamer und konfliktreicher Prozess sein kann. Ob es möglich ist, im Sinne von Sternfeld zu radikal demokratischen Organisationen zu werden, sei dahingestellt. Unsere Gesellschaft ist von hierarchischen Machtstrukturen und Ausschlussmechanismen geprägt. Die Zusammensetzung von uns Teilnehmer*innen widerspiegelte jedenfalls nicht die Diversität der Gesellschaft, sondern eher ihre Ausschlussmechanismen, so wie die wenigsten Museumsteams (oder Parlamente) die Gesellschaft in ihrer Vielfalt repräsentieren. Es ist ein weiter Weg, das zu ändern, aber er ist notwendig!

Bildinformationen